かつて東京大学に第二工学部が存在しました。太平洋戦争と軌を一にして開学し、兵器製造法や化学兵器の使用法などの講義も行ったため、「戦犯学部」と呼ぶ人もいる学部です。本稿ではこの学部について拙著『東京大学第二工学部』を基礎にしながらその実態を紹介したいと思います。

※ ※ ※

目次

第1話 東京大学第二工学部、たった9年間の歴史

東京大学第二学部と時代背景

東京大学第二工学部(以下、単に第二工学部と表記する場合あり)はかつて東京大学に存在した学部です。戦時中、厳密にいえば太平洋戦争が勃発した約4ヶ月後の1942年4月1日に開学し、戦後6年を経た1951年3月31日に閉学しました1。わずか9年間だけ存在した〝幻の学部〟です。

ただし、「第二」とはいえ夜間学部ではありません。当時の東京大学には、法学部、医学部、文学部、理学部、農学部、経済学部の6学部に加えて2種類の工学部がありました。第一工学部と第二工学部です。ですから、上記の期間、東大には計8学部が存在しました。

また、第二工学部の格や質が第一工学部より落ちるわけでもありません。当時の東大では両学部を併せた入学定員である約800名を試験で選抜し、両学部の学生の質が均等になるように振り分けたからです2。

第二工学部が開学した経緯には国の中期的計画が大きく影響しました。太平洋戦争勃発前夜の1937(昭和12)年、日本政府は仮想敵国アメリカを想定し、日本の国力を拡充するため、技術者や熟練工、一般労働者の養成補充が必要だと考えていました。なかでも、上級の技術者については1941(昭和16)年までに6,700人が必要になるとの試算が出ました3。

そこで政府では、補充対策として官公私立大学工学部および工業専門学校卒業生の増加、大学工学部の新設などを考えるようになります。この流れに沿って1939(昭和14)年には名古屋医科大学を前身とした名古屋帝国大学が成立し、ここに理工学部を新設しています。

また、同じ年に王子製紙社長で「製糸王」と呼ばれた藤原銀次郎が、同社社長引退を機に私財を投げ打って藤原工業大学予科を設立しています。同校はのちに慶應義塾大学に移設となって同大学工学部になります4。

図:名古屋帝国大学

出典:Wikimedia Commons

図:藤原銀次郎(1889-1949)

出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」

第二工学部の開学経緯

同様の流れは東京大学にも及びました。東大では1939(昭和14)年から2回、計約130人の工学部生を臨時増員しています5。さらに1940年5月頃になると、これを一歩進め、臨時増員ではなく恒久的増員を計画するとともに、新たな工学部設置を検討するようになりました。つまり、第二工学部創設案です。

東大では工学部生の恒久的増員と新たな工学部の設置を1941(昭和16)年度の新規事業として政府に提案します。当初はこの要求を大蔵省が一蹴したものの、当時の東大総長・平賀譲の強力な運動もあり、急遽東京大学第二工学部の新設が決定します。これが1941年1月のことでした。

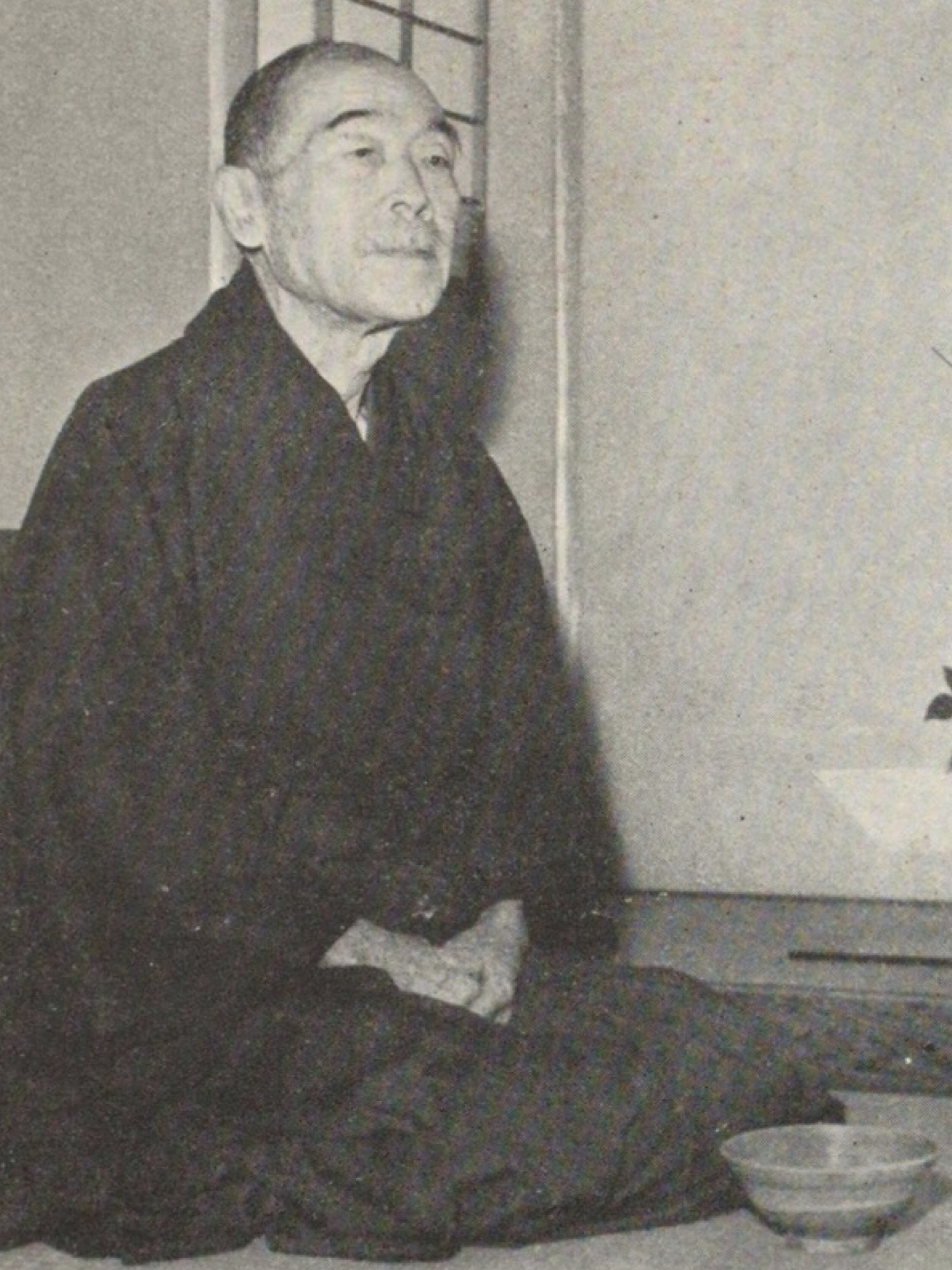

実施計画は急ピッチで進みます。最大の難関は新たに420名の学生を収容する場所の確保です。千葉市では第二工学部を誘致するため敷地の提供など好条件を提示しました。結果、東大は千葉市弥生町の土地15万坪の敷地を買収してここに第二工学部を新たに設置することになります(この敷地には現千葉大学が所在)。

1941年8月13日に地鎮祭、そして翌1942(昭和17)年4月1日には開学という、なんとも慌ただしい工程でした。その間の1941年12月8日、日本は真珠湾を攻撃し、ここに太平洋大戦が始まりました。第二工学部は、まさに太平洋戦争とともに発足したといっても言い過ぎではありません。

図:第二工学部正門

出典:『東京帝国大学学術大観』

1 東京大学生産技術研究所『東京大学第二工学部史』(1968年、東京大学生産技術研究所)p.18、91

2 東京帝国大学『東京帝国大学学術大観 総説 文学部』(1942年、東京帝国大学)p.116

3 日満財政経済研究会「生産力拡充二伴フ技術者、熟練工及一般労働者補充計画(第二次試案)」p.1

4 沢井実『近代日本の研究開発体制』(2012年、名古屋大学出版会)p.114

5 前掲書『東京帝国大学学術大観 総説 文学部』p.115

第2話 開学に尽力した二大人物──平賀譲と瀬藤象二

東京大学第二工学部は、太平洋戦争が勃発した1941(昭和16)年12月8日から、約4カ月後の1942(昭和17)年4月1日に開学しました。この学部の設立に貢献したのが平賀譲、そして瀬藤象二の二人です。

軍艦の神様・平賀譲

第二工学部設立にあたり扇の要といえる役割を果たしたのが、第一回でも若干ふれた東大総長・平賀譲です。

図:平賀譲(1878-1943)

出典:東京大学文学館

平賀譲は1878(明治11)年3月8日、旧広島藩士平賀百左衛門の子として生まれました。第一高等学校を経て、東京帝国大学工科大学(のちの東大工学部)造船学科を首席で卒業し、海軍造船中技士(のちの造船中尉)となります。

平賀の名を世間に知らしめたのは、八八艦隊の主力艦の設計によってです。八八艦隊とは艦齢が8年未満の戦艦8隻と巡洋戦艦8隻を指します。平賀はその設計担当の中心として、戦艦「長門」を改造し「陸奥」や「天城」「妙高」の設計を手がけました。やがて平賀は「軍艦の神様」と呼ばれ、また「国宝」とさえ称されるようになります。

しかし人の意見に耳を貸さない平賀は海軍で浮いた存在になり、やがて閑職への左遷、予備役となります。これが1931(昭和6)年のことです。その後、学内人事で長く紛糾していた東京帝国大学の第13代総長に就きます。これが1938(昭和13)年のことでした。

平賀が総長に就いた時期に注目してください。日本が工学部の増設と工学部生の増員を画策していた時期と一致します。平賀はこの時流に乗って、自らの出身母体である工学部の新設と、工学部生の増員を自らが総長である東大で強力に推進します。

初代第二工学部長・瀬藤象二

もっとも第二工学部の新設が決まれば、総長の平賀ではなく、実務を担当する人物が必要になります。その大役を担ったのが瀬藤象二です。

瀬藤は1891(明治24)年3月18日、和歌山の呉服屋の三男に生まれました1。第一高等学校から東京帝国大学工科大学電気工学科に入学し、1915(大正4)年、首席で卒業した秀才です。

東大工科大学の助教授になった瀬藤は1923(大正2)年、強電流研究のためドイツのベルリン大学に留学します。帰国後の1925(昭和元)年に東大教授に昇進し、理化学研究所(略称・理研)の主任研究員にも就きました。

瀬藤は電子顕微鏡の重要性を早くから見抜き、諸外国から情報が入らない状態で、独自の見地から電子顕微鏡の開発を進めます。戦後日本の電子顕微鏡は重要な輸出品になりますが、これは戦時中に研究を推進した瀬藤に与るところが大でした2。このため瀬藤は1973(昭和48)年に文化勲章受賞の栄誉に浴しています。

少々話が先走ってしまいましたが、瀬藤は第二工学部設立当時の年齢が満51歳と脂が乗りきっていました3。第二工学部の土地問題の解決や物資不足のため遅延が続く学舎建設に、瀬藤は獅子奮迅の働きをみせます。そして、1942(昭和17)年4月1日に、瀬藤は第二工学部長として、見事、第二工学部の開学に漕ぎ着けます。

しかし、皮肉なことにその9年後、第二工学部が閉学となる際も、瀬藤は再任で学部長の職にありました。1951(昭和26)年3月31日、瀬藤は自らの手で掲げた「東京大学第二工学部」の標札を自らの手で降ろします。

奇しくもこの日は瀬藤が東大を退官する日と重なっていました。瀬藤は「私は第二工学部を作れといわれ、全力をつくした。またその私に第二工学部を潰せといわれた」と漏らし、その日の午後、今は亡き元東大総長平賀譲の墓に参り、涙を流したといいます4。

1 瀬藤象二先生追憶記念出版会『瀬藤象二先生の業績と追憶』(1979年、電気情報社)p.14。以下の情報は本書よりとった。

2 第二工学部記念誌編集委員会編『未来に語り継ぐメッセージ 工学の曙を支えた技術者達』(2012年、東京大学生産技術研究所)p.12

3 瀬藤は1891年3月16日生。第二工学部は1942年4月1日開学。

4 第二工学部記念誌編集委員会編、前掲書『未来に語り継ぐメッセージ 工学の曙を支えた技術者達』収録、尾上守夫p.15

第3話 第二工学部の講義内容を覗いてみると

1942(昭和17)年度の東大第一工学部・第二工学部の入学試験は、同年2月26日と27日の2日間、本郷にて行なわれました1。以後、第二工学部の入学および卒業日時は変則です。

1期生 1942年4月 1944年9月

2期生 1942年10月 1945年9月

3期生 1943年10月 1946年9月

4期生 1944年10月 1947年9月

5期生 1945年4月 1948年3月

6期生 1946年4月 1949年3月

7期生 1947年4月 1950年3月

8期生 1948年4月 1951年3月2

手元に残る第二工学部のシラバス

入学と卒業時期が変則なのは第二工学部だけの話ではなく、戦局によるもので全国でも同様でした。

第二工学部の学生がどのような授業を受けたのかは、筆者の手元にある「東京帝国大学第二工学部講義要目」からその概要がわかります。これは複数の授業計画を一冊にまとめた冊子でいわゆるシラバスのことです。

図:「東京帝国大学第二工学部講義要目 昭和十七年十月」

出典:筆者蔵

1942(昭和17)年10月の2期生入学時における「講義要目」によれば、第二工学部の講義数は計244講義で内訳は次のとおりでした(カッコ内が講義数)3

100番台 一般共通科目(62)

200番台 土木工学科所属科目(29)

300番台 機械工学科所属科目(19)

400番台 船舶工学科所属科目(20)

500番台 航空機体学科所属科目(17)

600番台 航空原動機学科所属科目(14)

700番台 造兵学科所属科目(10)

800番台 電気工学科所属科目(25)

900番台 建築学科所属科目(17)

1000番台 応用化学科所属科目(16)

1100番台 冶金学科所属科目(15)

第二工学部では便宜上、共通講座の講義科目を100番台とし、以下、土木工学科所属科目を200番台、機械工学科所属科目を300番台としています。「講義要目」ではこの番号順に講義を分類して掲載しています。

個々の授業の講義内容

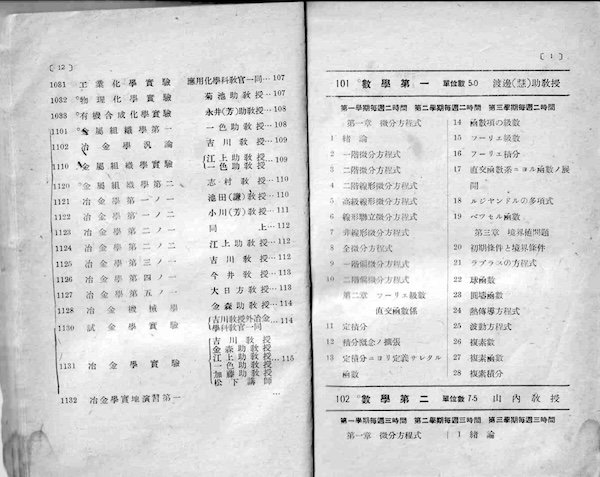

さらに、各科目番号十桁以下に、講義番号を割り振っています。例えば「講義要目」で一連の講義のトップにある共通科目の「101 数学第一」を見てみると、以下のような記述になっています4。

101 数学第一 単位数5.0 渡邉(慧)助教授

第一学期毎週2時間 第二学期毎週2時間 第三学期毎週2時間

第一章 微分方程式

1 緒論/2 一階微分方程式/3 二階微分方程式/4 二階線形微分方程式/5 高級線形微分方程式/6 線形連立微分方程式/7 非線形微分方程式/8 全微分方程式/9 一階偏微分方程式/10 二階偏微分方程式

第二章 フーリエ級数直交函数係

11 定積分/12 積分概念の拡張/13 定積分により定義されたる函数/14 函数項の級数/15 フーリエ級数/16 フーリエ積分/17 直交函数系による函数の展開/18 ルジヤンドルの多項式/19 ベツセル函数

第三章 境界値問題

20 初期条件と境界条件/21 ラプラスの方程式/22 球函数/23 円壔円壔函数/24 熱伝導方程式/25 波動方程式/26 複素数/27 複素函数/28 複素積分

この「数学第一」の担当教官は渡邉慧助教授です。渡邉は戦後しばらくして渡米し、イェール大学などの教授職に就きました。そのため戦後日本で最初の頭脳流出と呼ばれた人物にほかなりません。

それはともかく、「101 数学第一」は一般科目にもかかわらず、門外漢には何のことかさっぱり理解できない授業内容であることがわかると思います。

図:講義要目 数学第一ページ

出典:筆者蔵

1 東京大学生産技術研究所『東京大学第二工学部史』(1968年、東京大学生産技術研究所)p.25

2 同上p.65、86 東京大学百年史編纂委員会『東京大学百年史 工学部』p.625

3 東京帝国大学第二工学部『東京帝国大学第二工学部講義要目』(1943年、東京帝国大学)目次

4 同上p.1

第4話 行きたいけど行きたくない、第二工学部は微妙な存在

当時の受験生にとって東大第二工学部は微妙な存在だったようです。東大には合格したい。でも、千葉にある第二工学部には行きたくない──。受験生はそのような感情をもっていたようです。

開学当初の第二工学部

千葉市弥生町の第二工学部の敷地は、総武線に沿うように横長に広がっていました。敷地中央に正門を構え、稲毛駅寄りの西側には西門、西千葉駅寄りの南側には南門、さらに背面に裏門がありました。

1年にも満たない突貫工事の末、開学当初にようやく完成した建物は、当初目標の17%にしか過ぎませんでした。本郷の助教授から第二工学部土木工学科の主任教授になった福田武雄は次のように語っています。

「昭和17年4月、第二工学部が開学したときには、各学科とも木造2階建の建物が2棟くらいずつあるだけで、教官の居室には4本脚の机と椅子のほか何物もなく、書類やカバンなどは机の横の床の上に置いたぐらいである1」

本郷の東大を夢見てきた学生も、理想と現実の違いに肩を落としました。第二工学部建築学科に一期生として入学した梅田健次郎もそのひとりでした。梅田はのちに鹿島建設に入社して原子力担当副社長に就任する人物です。

「千葉に行ってみたら畑ばかり。がっかりしてね。しかも土木工学科の建物はできていたのに、建築学科の教室はできていなかった。だから僕らは土木の教室で勉強をしました。建築学科で最初に教室ができたのは製図室でしたね2」

図:東京帝国大学第二工学部本部事務室

出典:Wikimedia Commons

第二工学部にあって第一工学部にないもの

しかし不思議なもので、何かと不如意な第二工学部の現状が、かえって学生たちの心をつかむようになります。

まず、第二工学部の一期生には先輩がいません。肩で風を切って歩く存在がいないから気楽です。加えて、伝統と格式、そのいずれももたない第二工学部生は、革新的精神と自由に満ちあふれるようになりました。

また、教官の年齢が若かったのも第二工学部の学生にとって清新でした。いずれの教官も教育に対する熱意にあふれ、授業が終わったあとも車座になって語り合うこともありました。

それから、戦局が厳しさを増す中、食糧事情も悪化しました。しかし、帝都にある本郷に比べて、千葉の片田舎にある第二工学部は、明らかに食糧事情に恵まれていました。加えて、徐々に激しくなる空襲も、帝都東京に比べると安心感がありました。

1943(昭和18)年に第二工学部建築学科に入学した田中尚(のちに第12代東大生産技術研究所長)は、当時の二工生の気持ちを代弁するかのようにこう記しています。

「一面薄の草むらにポツポツと工事中の木造二階建の校舎。建築学科の建物は西端の二棟、初めて会った先生達の若いこと(40才を越えておられたのは渡辺要、小野薫両教授。30代の助教授は関野克先生のみ)。この施設、この若い先生。これは大変なところへ来た!しかし、この杞憂は忽ち消えた。不自由に耐えて教育を進めようとする教授連の若々しい熱意。本郷に負けないように頑張ろうとする先輩達の気魄。旧制高校の延長のような自由闊達な空気。これは良い所へ来た!3」

「正直言ってがっかり」から始まった第二工学部生の学生生活は、第一学年が終わる頃になると、その不満はかなり解消されていたようです。

1 東京大学生産技術研究所編「生産研究」21巻5号収録、福田武雄「第二工学部の思い出」(1989年、東京大学生産技術研究所)p.18

2 第二工学部記念誌編集委員会編『未来に語り継ぐメッセージ 工学の曙を支えた技術者達』(2012年、東京大学生産技術研究所)収録、福田健次郎p.128

3 「建築雑誌」昭和五十二年十月号収録、田中尚「第二工学部の思い出」』(1977年、日本建築学会)p.8

第5話 当時の東大二工生も取得単位の計算をしていた!

大学を卒業するために必要単位の計算をしたことがありませんか。実は当時の第二工学部生も単位計算をしていました。ここではその証拠についてお話ししたいと思います。

卒業に必要な単位数

当時の第二工学部生が大学を卒業するためには、必須科目と合わせて、講義、実験、実習で180単位、卒業論文50単位、しめて230単位以上を取る必要があったようです1。また、学生がいずれの講義を履修すべきかは、所属学科の主任教授または他の教官に相談することを必須としました2。

学生は、どの講義でも聴講できました。ただし教授会が認めない限り、科目および論文の単位数は在学中を通じて300単位を超えてはならないという決まりがありました3。単位を取得する分には問題ないように思いますが、こんな妙な決まりもあったようです。

卒業のために頑張れば、二回生までに180単位を取れたといいます。これだと三回生時点で、単位取得のために講義に出席する必要はなく、卒業論文さえ通れば、無事東大卒業となります。

もちろんこれは優秀な学生のケースであって、中には必要単位の取得に四苦八苦する学生もいたはずです。そんな学生に欠かせないのが取得した単位の計算です。

単位計算のための筆算があった

第3話で「東京帝国大学第二工学部講義要目」の話をしました。これは複数の授業計画を一冊にまとめた冊子でいわゆるシラバスのことでした。

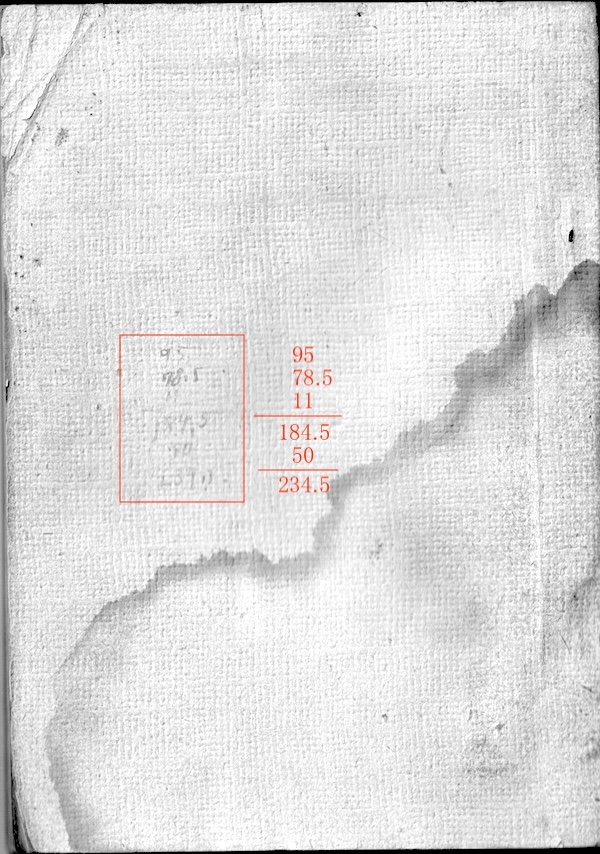

筆者の手元には、年時や学部の異なる複数冊の「講義要目」があるのですが、その一冊に「東京帝国大学第二工学部講義要目 昭和十八年十月」があります。ある日、この「講義要目」の裏表紙に鉛筆書きの筆算があることに気が付きました。おそらくこの「講義要目」を所有していた学生が記したものでしょう。

数字は「95」「78.5」「11」とあり、横線を1本引いて「184.5」とあります。さらに、その下に「50」と記し、横線をもう1本引いて「234.5」と書いてあります。

図:「東京帝国大学第二工学部講義要目 昭和十八年十月」の表紙と裏表紙

出典:筆者蔵

「これって、単位計算じゃないの?」

つまり一回生「95」単位、二回生「78.5」単位、三回生「11」単位を取れば、計「184.5」単位になります。これに論文「50」単位を加えれば、合計「234.5」単位と、見事卒業に必要な単位数に到達します!

仮に三回生の学生がこれを記したとすれば、「あとは論文とおれば卒業OK。楽勝じゃん」なんて独り言をいっていたかもしれません。

このように、80年前の東大生も取得単位の計算をしていたのは確実のようです。

1 東京大学生産技術研究所「生産研究」64巻3号収録「特集2 第二工学部の思い出」(2012年、東京大学生産技術研究所)、坂上義次郎p.70

2 東京帝国大学第一工学部『東京帝国大学第一工学部便覧』(1942年、東京帝国大学)表2

3 前掲書p.30

第6話 娘を女にしてください──石川六郎の奇妙な体験

すでに述べたように第二工学部は太平洋戦争が始まって約4カ月後に開学しました。ということは、第二工学部の学生も戦争とは無縁でいられなかったことになります。

忍び寄る戦争の影

第二工学部が開学した1942(昭和17)年当時、徴兵は満20歳が基準になっていました。ただし、大学学部生は徴兵延期の特例があり、生まれた日により23歳または24歳まで徴兵が延期になりました。

しかし1943(昭和18)年になると、理系と教員養成系を除く文系学生の特例が撤廃になり、いわゆる「学徒出陣」が始まります。理系にあたる第二工学部生には、まだ徴兵猶予がありましたが、学徒出陣の代わりに「学徒動員」として工場や研究所に動員されることになります。

図:学徒出陣壮行会(1943年10月21日)

出典:Wikimedia Commons

例えば、1942年4月に入学した第二工学部一期生は、当初の就学期間3年が2年半に短縮になりました。しかも三回生の半年間はほとんど学徒動員に費やされたので、じっくり勉強できる時間は2年ほどしかありませんでした1。

援農隊長・石川六郎の学徒動員体験

のちに鹿島建設の社長に就任する石川六郎も第二工学部生として学徒動員に加わりました。石川は1925(大正14)年生まれで、終戦の年である1945(昭和20)年4月に第二工学部土木学科に入学しています。つまり第二工学部の5期生にあたります。

戦争も終局に近づいていたからでしょうか、石川は一回生から学徒動員に向かい、終戦間際まで、千葉県九十九里浜の近くにある町の農業支援をしていました。石川はここでの奇妙な経験を日本経済新聞の「私の履歴書」に記しています2。

戦争にとられて働き手のいない農家のために、石川は援農隊長として町長の離れの家に寝泊まりして、陸稲の刈り入れ作業を手伝いました。ある晩のこと、石川の元に町長夫妻がやって来て「折り入って頼みたいことがある」と改まった様子で言います。石川は夫妻の願いを聞いて驚きました。「うちの娘を女にしてほしい」と夫妻が言うのです。

当時、日本がアメリカに負けると、鬼畜米兵は日本人男子の男根を切り落とし、女子を手籠めにすると信じられていました。九十九里浜から米兵が上陸するという噂も流れています。米兵の毒牙にかかる娘が不憫で、それならばいっそのこと日本人に女にしてもらうほうがよかろうと、夫妻は石川に頭を下げた次第です。

これに対して、石川は「戦争はまだどうなるか分からないし、上陸が九十九里浜とも限らない。英米人も人間だ。かわいいお嬢さんを大切にしてください3」と話して、依頼を丁寧に断ったといいます。

それは、戦時にしか考えられない、学徒動員の二工生が経験した奇妙な体験でした。

1 第二工学部記念誌編集委員会編『未来に語り継ぐメッセージ 工学の曙を支えた技術者達』(2012年、東京大学生産技術研究所)収録、久米豊p.94

2 日本経済新聞社『私の履歴書 経済人 37』(2004年、日本経済新聞社)収録、石川六郎p.333

3 同上p.334

第7話 「桜花」「橘花」「V‑1」の開発と二工卒業生

戦時の工学部生である限り、学徒動員先や卒業後の就職先として軍需産業で働くことは、ある意味でしかたのないことだったのでしょう。実際、多くの二工卒業生が戦闘機や特攻機、特殊ロケットなどの開発に参画しています。

特攻兵器「桜花」とジェット戦闘機「橘花」

その一つに「桜花」があります。これはロケットエンジンを搭載した、自爆のみを目的とした特攻兵器でした。

胴長は6mで5.1mの翼がつきます。操縦室は人間ひとりがやっと入れる広さです。機首に爆弾を装填し、わずかばかりの燃料を積載できます。脚や車輪はなく、計器類もほとんどありません。重量はわずか2,140kgで1、いわば魚雷に翼をつけたようなものです。

もちろんこれでは自力飛行できません。そのため双発爆撃機が「桜花」を吊るして運びます。そして敵艦を見つけ十分接近したら、「桜花」を切り離します。「桜花」はロケットエンジンで推進し、搭乗者は敵艦目がけて体当たりします。最初から搭乗者の命など念頭にない特攻兵器です。ちなみに「計器盤には神社のお守りの札が貼ってあった」という、何とも身につまされる記録もあります2。

図:桜花

出典:Wikimedia Commons

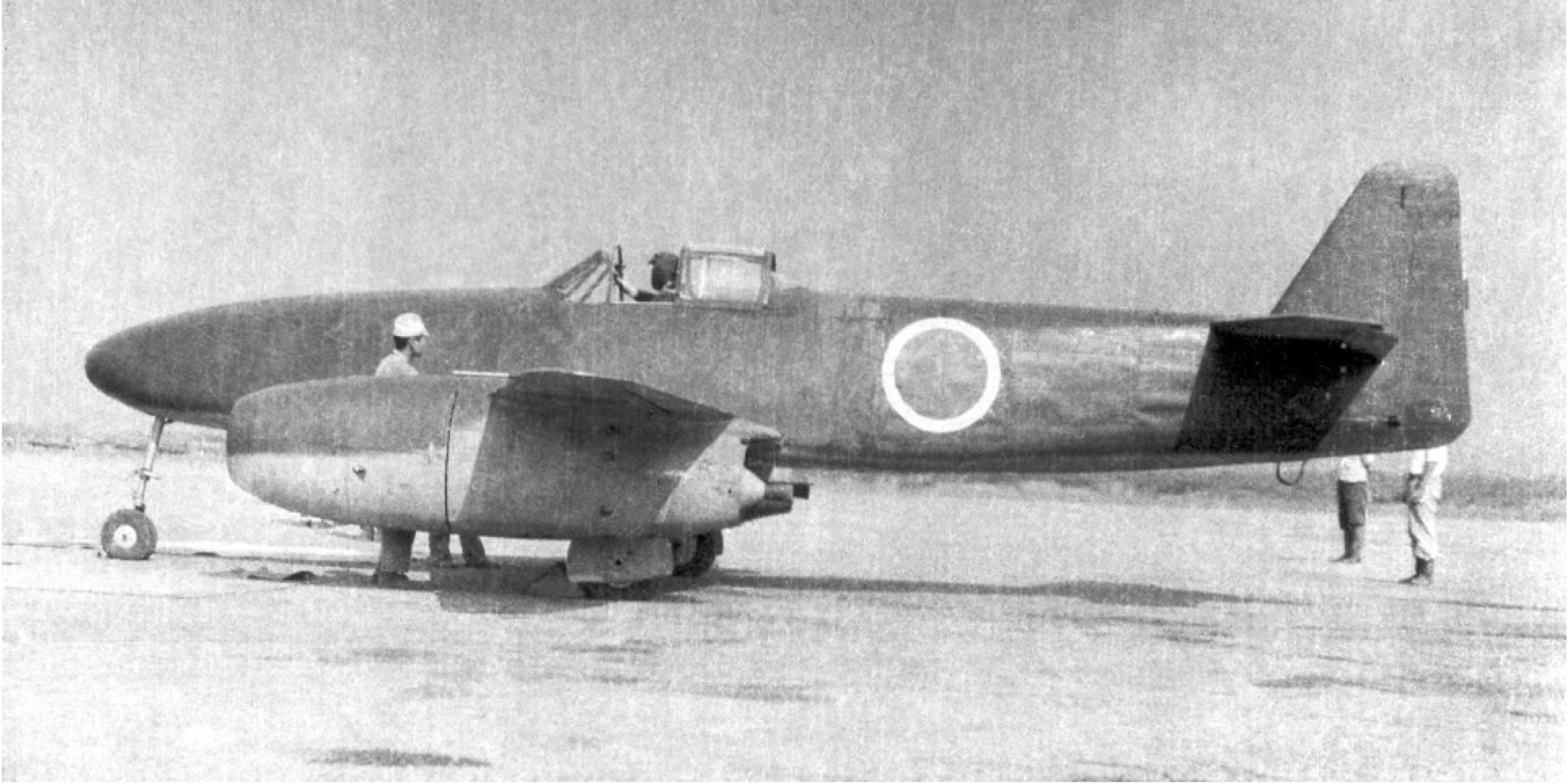

また、ジェット戦闘機「橘花」の開発に携わった二工卒業生もいました。全長9.1m、全幅10mの「橘花」は、左右の翼に日本初のジェットエンジン「ネ20型」を搭載していました3。「桜花」同様、特攻を目的としていましたが、B29への迎撃も視野に入っていました。

1944(昭和19)年11月から設計が始まり、約半年後の1945年6月に一号機が完成するという超特急の開発でした4。最初のテスト飛行は8月7日で見事成功しました。しかしその日付からもわかるように、実戦での利用はなかったようです。

図:橘花

出典:Wikimedia Commons

ドイツがもつ最新技術の国産化

太平洋戦争当時の日本は、ドイツおよびイタリアと三国同盟を結んでいました。その関係で日本は、ドイツがもつ最新技術の獲得に熱心でした。日本が特に欲しかったのは、ドイツ自慢の最新ロケットエンジン技術でした。

当時の日本は上空1万m以上を悠々と飛行するB29の空爆に悩まされていました。B29の迎撃に従来機を用いると、上空1万mを飛行する敵機に達するまで40分から50分もかかったといいます5。また1万mという高空では満足な攻撃や迎撃もできませんでした。そのため日本にとって、高速力エンジンは喉から手が出るほど欲しい技術だったのです。

ドイツからロケットエンジンの技術を入手した日本は、これを元にして液体ロケットエンジンを開発し戦闘機「秋水」に搭載しました。終戦の年の7月7日、「秋水」のテスト飛行が行われました6。しかし一旦は離陸した「秋水」ながら、不時着して大破しました。結局「秋水」も前線に配備されることはなく、日本は終戦を迎えています。

この「秋水」のパイロット要員として訓練を受けた権守博は、終戦後、海軍兵学校やパイロット養成のために受けたエンジンの構造や燃焼に関する理論を活かすため、第二工学部機械工学科に入学しています。1949年に卒業した権守は、のちに日立工機の社長にまでのぼりつめています。

図:秋水

出典:Wikimedia Commons

1 碇義朗『海軍空技廠』(1996年、光人社)p.395

2 海軍技術浜名会50周年記念誌編集委員会『浜名風』(1994年、海軍技術浜名会50周年記念誌編集委員会)p.80

3 前掲書『海軍空技廠』p.471

4 同上p.471〜472

5 松岡久光『秋水』(2004年、三樹書房)p.33

6 同上p.133

第8話 第二工学部は本当に「戦犯学部」なのか?

「東京帝国大学第二工学部講義要目」を見ると、当時を象徴する学科や講義があります。その典型が造兵学科でしょう。

武器を作るための教育

造兵学科では、文字どおり兵器の製造について学びます。講義には「701 実用計算学」「720 火砲構造及理論」「721 弾道学」「722 砲架構造及理論」「723 移動砲架」「724 戦車及射爆兵器」「725 魚雷」などの講義科目がありました。

造兵学を研究し講義する大学は、世界で日本とドイツにしか存在しませんでした1。そのため、東洋各国からの留学生も多かったようです。また海軍から毎年1〜2名の軍人が派遣され、普通の学生とともに机を並べ、工学士の学位を得て軍に戻っていきました。

他の学科でも戦時色を色濃く反映した講義科目が多数ありました。船舶工学は軍艦の製造、航空機体学科や航空原動機学科は戦闘機の製造がもちろん視野に入っています。建築学科では、地下工場の建設や建物の迷彩に関する講義もありました。防空に関する講義では、焼夷弾や爆弾の構造、不発弾の処理方法などもありました2。

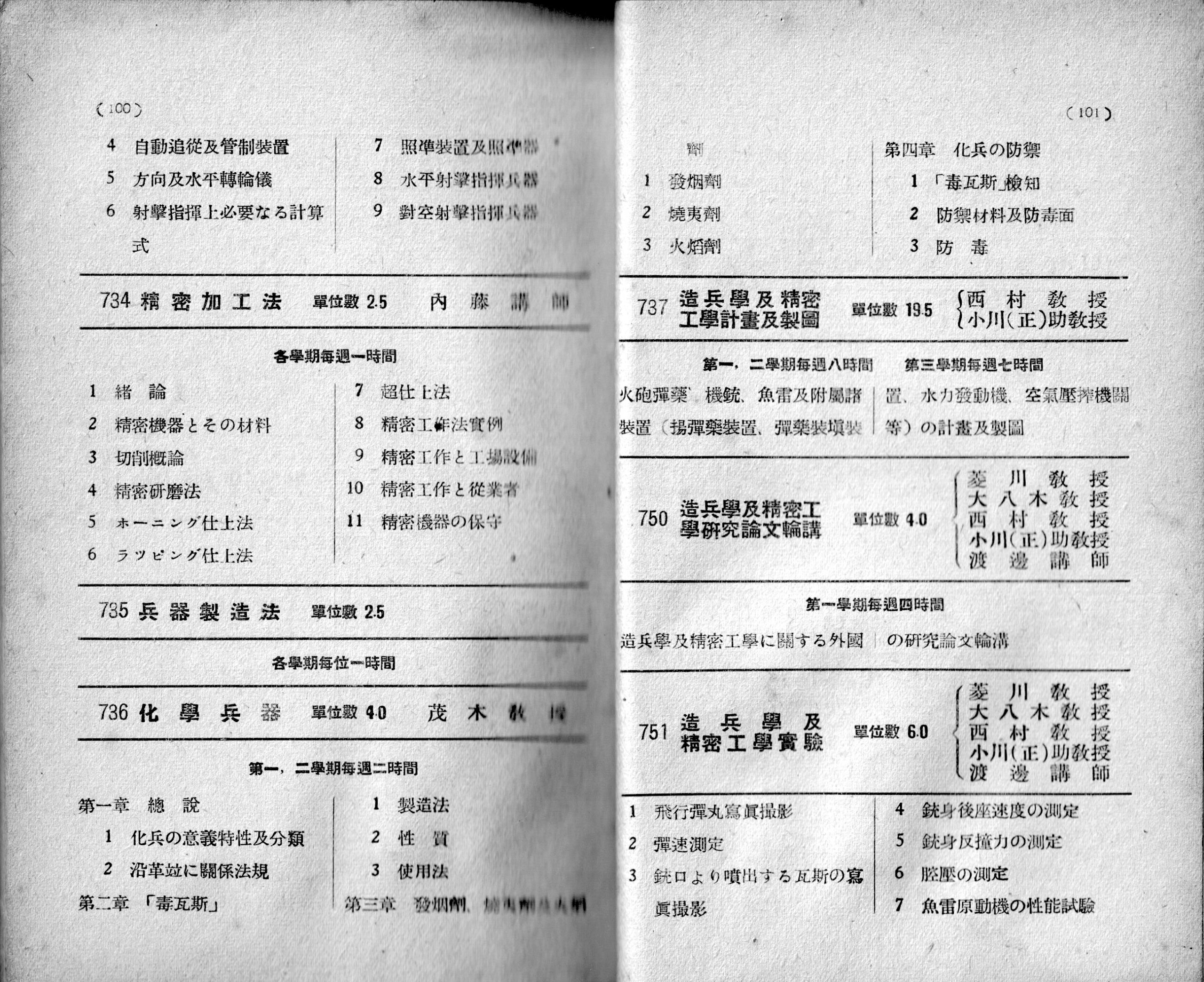

なかでも極端な講義は、やはり造兵学科の「736 化学兵器」ではないでしょうか。講義要目は次のとおりになっています。

736 化学兵器 単位数4.0 茂木教授

第一、二学期毎週2時間

第一章 総説

1 化兵の意義特性及分類/2 沿革並に関係法規

第二章 「毒瓦斯」

1 製造法/2 性質/3 使用法

第三章 発烟剤、焼夷剤及火焰剤

1 発烟剤/2 焼夷剤/3火焰剤

第四章 化兵の防御

1 「毒瓦斯」検知/2 防御材料及防毒面/ 3 防毒3

図:講義要目 736 化学兵器

出典:筆者蔵

「戦犯学部」の蔑称

このような項目が講義要目に並んでいるのですから衝撃的です。おそらく、こうした講義内容や太平洋戦争の勃発と並行して開学したこともあって、東京大学第二工学部はのちに「戦犯学部」という蔑称をつけられることになったのでしょう。

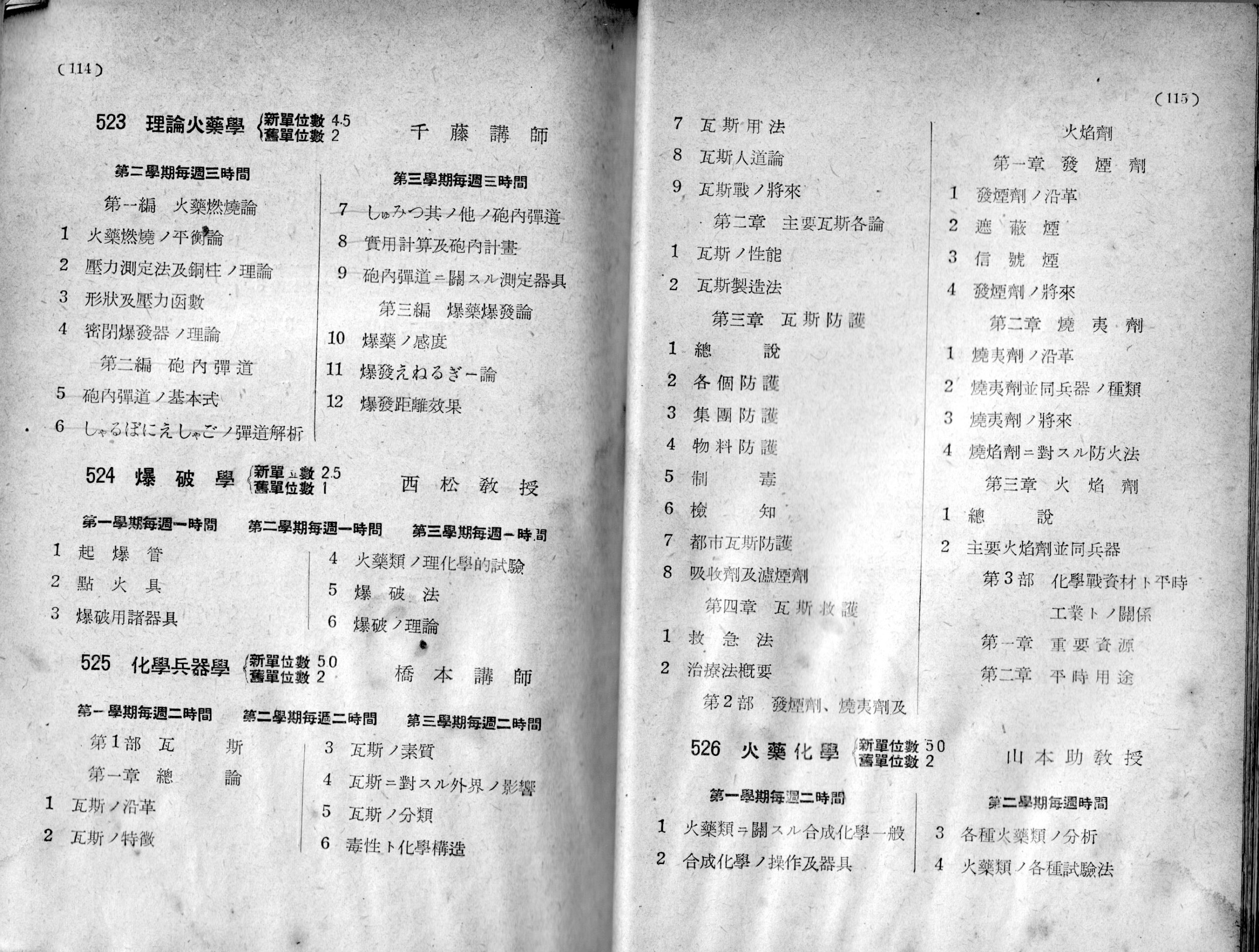

しかし、これらを根拠に第二工学部を戦犯学部と指弾するのは大きな誤りです。まず、造兵学科は東大第一工学部にも存在しましたし、化学兵器の講義の存在も1942年度の「東京帝国大学第一工学部講義要目」で確認できます4。

図:「東京帝国大学第一工学部講義要目」p.114

出典:筆者蔵

講義内容ひとつからも明らかなように、第二工学部を戦犯学部と指弾するならば、第一工学部もそれに含まなければなりません。さらに、戦時における兵器研究は東京大学だけではなく、内地の七帝大の他6校(北海道帝大、東北帝大、名古屋帝大、大阪帝大、京都帝大、九州帝大)でも行なっていました。

例えば、大阪帝大の理学部では菊池正士、赤堀四郎、仁田勇(いずれも、のちに文化勲章受章)らの教授グループが工学部と連携して「戦時科学報国会5」を結成しています。これは戦争に直接貢献する研究の推進を目指すもので、研究を通じた報国活動といえます。

ある道具を自国防衛のために活用する時、それは正当防衛のための道具になります。しかし同じ道具を他国侵略に活用した時、それは犯罪の道具になるのでしょう。このように二面性をもつ道具の研究開発に関する是非は、現在も問われ続けている、未だ答えの出ていない難しい問題なのだと思います。

図:道具の二面性

1 東京大学百年史編集委員会『東京大学百年史 工学部』(1987年、東京大学出版会)p.238

2 「建築雑誌」昭和五十二年十月号収録、白山和久「終戦 前後の東大第二工学部で」p.11

3 東京帝国大学第二工学部『東京帝国大学第二工学部講義要目』(1943年、東京帝国大学)p.100

4 東京帝国大学第一工学部『東京帝国大学第一工学部講義要目』(1942年、東京帝国大学)p.114

5 畑野勇『近代日本の軍産学複合体』(2005年、創文社)p.159

第9話 特攻隊員から東大二工生、そして富士通社長へ

第7話では、ロケット戦闘機「秋水」の特攻要員で、第二工学部卒業後、やがて日立工機の社長になった権守博の話をしました。今回は、権守とその経歴が少し似ている山本卓眞を通じて、第二工学部の卒業生が社会の中核を担っていく様子についてふれたいと思います。

戦闘機「隼」の特攻隊員

山本は1925(大正14)年、熊本市で生まれました。終戦の年の1945年3月、陸軍航空士官学校を卒業した山本は、すぐに満州に赴任します。そして8月14日夜、山本は若楠特別攻撃隊の一員として、奉天航空廠で戦闘機「隼」に爆弾を搭載し、出撃命令を待っていました1。

図:「隼」(一式戦闘機)

出典:Wikimedia Commons

ところが、特攻命令が出るはずだった翌日15日に終戦の玉音放送が流れます。山本は1日違いで九死に一生を得ました。その後、山本は18日の正午に列車で奉天を離れて日本に向かいました。その翌日、ソ連が奉天に侵攻して多くの日本人がシベリアへ抑留されます。山本はここでも1日違いで命拾いをしたのでした2。

筆者は神秘主義者というわけではありませんが、かねてから世の中には人智の及ばない不思議な力が存在するように思っています(例えば哲学者アンリ・ベルクソンが「エラン・ヴィタール」と呼んだもののような存在です)。山本に連続して生じたこの1日違いの命拾いにも、何か目に見えない力が働いていたように思えてなりません。

それはともかく、日本に戻った山本は陸軍から退職金をもらい、このお金で学校へ入り直そうと考えます。陸軍士官学校の卒業生は、特例措置で大学を受験できました。山本は第二工学部に挑戦し(1946年は第一工学部と第二工学部で入学試験が別々にありました)、見事電気工学部に入学します。山本は当時をこう語っています。

「東大に入学したが、ひどいものだった。運動場を勝手に耕して、芋を作っている学生や職員がいる。同級生も、年齢はまちまち。闇屋や担ぎ屋で身を立てている学生も多く、出席率は良くなかった。身につけている物も悲惨だ。私も、軍服に下駄か戦闘機乗り用の長靴で三年間過ごしたが、下駄のほか、草履をはいてきている学生も多かった3」

富士通に就職、やがて社長に

山本は第6期生として、1949(昭和24)年3月に第二工学部を卒業しました。当時は空前の就職難でしたが、山本は教授の推薦もあって、現在の富士通の前身である富士通信機製造に就職します。

同社は古河市兵衛が一代で興した古河財閥傘下の古河電気工業が、ドイツのジーメンスと提携して、1923(大正12)年に設立した富士電機製造株式会社(現富士電機)に端を発します。古河の「ふ」とジーメンスの「じ」で「富士」というわけです。この富士電機製造の電話部門を分離して、1935(昭和10)年に成立したのが富士通信機製造です。

富士通は戦前、逓信省の電話関係ビジネスを主力にしていました。しかし戦後は、日本電信電話公社に頼らない新規ビジネスとしてコンピュータ事業に賭けます。このコンピュータ事業立ち上げの中心人物となったのが「天才」の名をほしいままにした池田敏雄でした。

池田は、将来の社長と目されながら、51歳でこの世を去ります。その池田の右腕として鍛えられたのが山本でした。

コンピュータ事業で頭角を現した山本は、1981(昭和56)年6月、富士通社長に就任します。しかも時を同じくして日立製作所社長に三田勝茂が就任しました。奇しくも山本と三田は、第二工学部電気工学科を1949年に卒業した同級生でした。

これが世間の話題となり、雑誌「サンデー毎日」などでは『「東大夜間部出身なの?」と錯覚される日立・富士通新社長の学歴 東大第二工学部』というタイトルで、日本を代表する企業に東大第二工学部卒業者の社長が同時に就任したことを記事にしています4。

この記事でも書いているように、終戦から30年余り経った1980年代、第二工学部出身者が各界のトップに躍り出ます。それは「ジャパン・アズ・ナンバーワン」が象徴する絶好調の日本に生じた出来事でした。この点については、最終回の次回により詳しくふれたいと思います。

図:「サンデー毎日」81年7月19日号

出典:「サンデー毎日」81年7月19日号

1 日本経済新聞社編『私の履歴書 経済人 34』(2004年、日本経済新聞社)収録、山本卓眞p.323

2 同上p.335

3 同上p.339

4 「サンデー毎日」1981年7月19日号

第10話 ジャパン・アズ・ナンバーワンと東大第二工学部

終戦から30年余りを経て、日本は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」といわれるほどの経済発展を達成しました。その活況の中、中核的人材として活躍したのが第二工学部出身者でした。最終回の今回は、第二工学部の閉学と、その後の同学部卒業生の活躍にスポットを当てたいと思います。

第二工学部が閉学した1951年という年

太平洋戦争の終結は大学の運営にも大きな影響を及ぼしました。その一つが戦争を連想する学科や講座の扱いです。東大では占領軍の動きに先んじて、早くも8月25日に学科・講座の名称および内容の改革案を文部省に提出しています。

東大でそれ以上に問題になったのが、第二工学部それ自体の存廃です。そもそも第二工学部は、仮想敵国アメリカを念頭に、日本が技術者の拡充を目指す中で生じました。しかし戦争の終結によりその大義名分が消滅しました。

そのため東大経済学部教授・大内兵衛のように、「戦争が生んだタンコブ1」である第二工学部を廃止して、手持ちの講座を他の学部に回すべきだとの強硬論を展開する勢力が存在しました。強硬論は日増しに勢いを増し、結果、第二工学部は1949(昭和24)年4月からの生徒募集を停止し、1951(昭和26)年3月31日をもって閉学することになりました。

しかし、今から振り返ると、第二工学部が閉学した1951年は、日本にとって画期となる年でした。前年の6月、朝鮮半島の38度線で韓国と北朝鮮の武力衝突が発生しました。朝鮮戦争の始まりです。

朝鮮戦争は予想外に長引き、戦争による特需景気によって、太平洋戦争で痛めつけられた日本経済は急速に回復します。そして、鉱工業生産指数が戦前の水準に戻ったのが1951年でした2。

また、この年の9月8日、日本は「サンフランシスコ平和条約」に調印して国際社会に復帰します。同時に、アメリカとは「日米安全保障条約」を締結しました。時の首相は吉田茂です。敗戦から戦後の混乱を経て、日本が新たな一歩を踏み出したのが、まさにこの1951年でした。

図:サンフランシスコ平和条約に署名する吉田茂

出典:Wikimedia Commons

以後、日本経済は右肩上がりで成長します。1956年、経済白書は「もはや戦後でない3」と高らかに宣言しました。1960年には池田勇人が首相に就き「国民所得倍増計画」をぶち上げます。この目標は1970年を待たずにして達成します。

1979年には、アメリカの社会学者エズラ・F・ヴォーゲルが著作『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を出版してベストセラーになります。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」は流行語となり、敗戦から立ち上がった日本もいよいよ世界の頂点に到達した、と多くの日本人が感慨にふけることになります。

「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を支える第二工学部卒業生

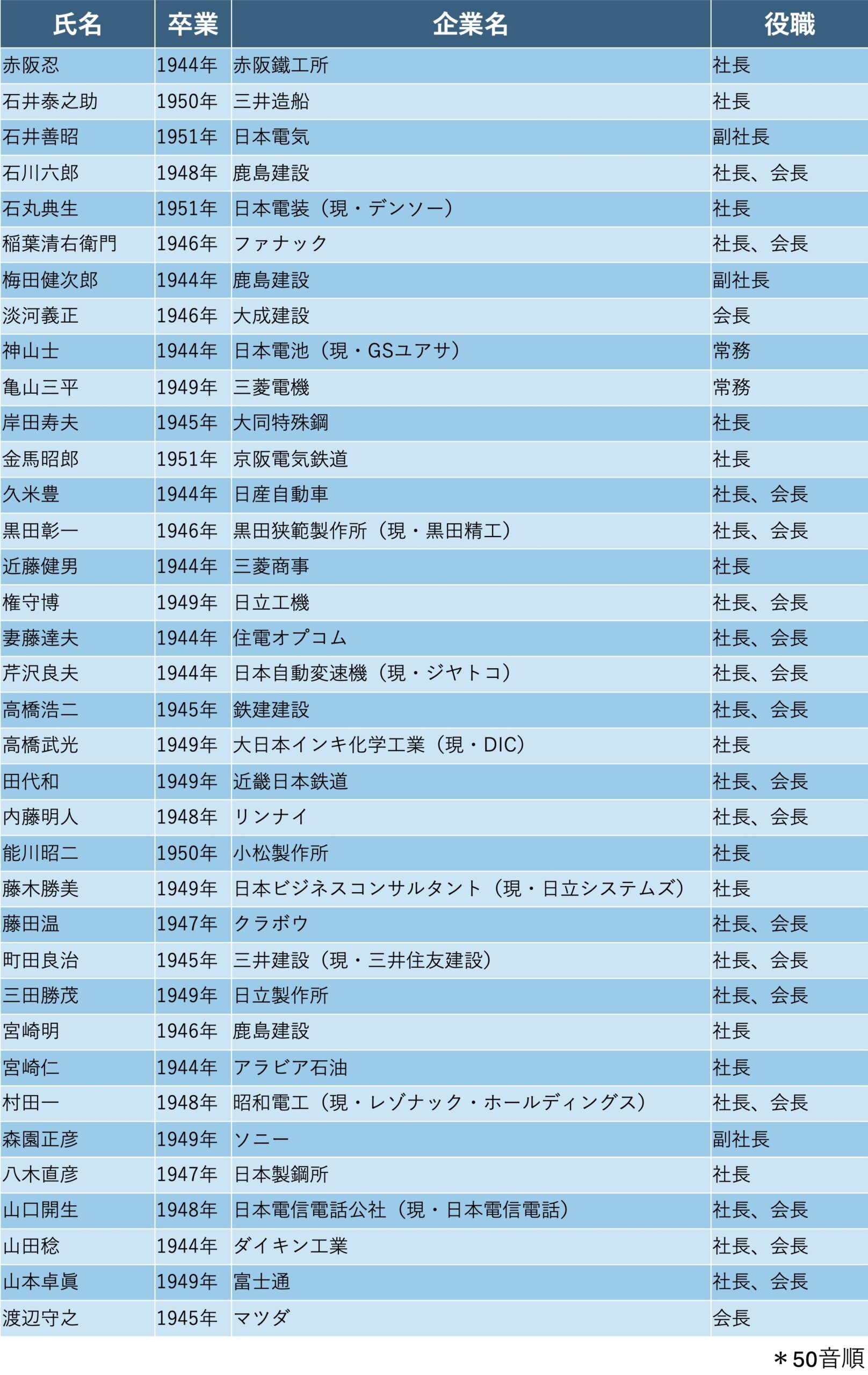

この「ジャパン・アズ・ナンバーワン」が流行する時期に、日本を代表する企業の社長に就任したのが、第9話で見た第二工学部出身の山本卓眞と三田勝成でした。しかしその当時、第二工学部卒業生で大企業のトップに立ったのは彼らばかりではありません。その一部を一覧にしたのが次の表です。

図:第二工学部出身の主な経営者

このように、そうそうたる名が並ぶことがわかります。すでに見てきたように太平洋戦争前の工学系技術者の増員は、仮想敵国アメリカを見すえた日本の国家戦略でした。戦後は、この戦時中に増強した工学系技術者が工学系産業に身を投じることで、日本経済の発展に大いに貢献することになります。

そもそも「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代を背負って立ったのは工学部系の企業ではなかったでしょうか。当初の目標とは異なるとはいえ、工学系技術者の拡充、それに伴う東京大学第二工学部の開学は、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を実現する原動力の一つになったのだと思います。

1 大内兵衛『経済学五十年 下』(1959年、東京大学出版会)p.366

2 東京書籍編集部『図説日本史』(1997年、東京書籍)p.242

3 https://www5.cao.go.jp/keizai3/keizaiwp/wp-je56/wp-je56-0000m1.html

※ ※ ※

この特集記事で紹介した内容は、拙著『東京大学第二工学部』(FLoW ePublication)でより詳しく解説しています。もっと詳しく知りたいという方は是非ともご一読ください。