2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟」の主人公は、豊臣秀吉の実弟にあたる秀長です。これに先立ち今回『図解 豊臣秀長 「No2」の仕事術』(Gakken)を出版しました。ここでは拙著を基礎に、どちらかというとマイナーな存在である豊臣秀長の「人」とその卓越した「処世術」についてお話したいと思います。

※ ※ ※

目次

第1話 兄者・秀吉と二人三脚で生きた秀長の波瀾万丈な生涯

百姓から兄者・秀吉の家来になる

豊臣秀長は、天文9(1540)年3月2日、尾張国愛知郡中村で、父弥右衛門(または筑阿弥)、母仲の間に生まれました。姉に天文元(1532)年生まれの智、兄に天文5(1536)年(または天文6年)生まれの秀吉、妹に天文12(1543)年生まれの旭(朝日)がいました。ただ、両親や姉妹の名前、生年月日など、不明な点が多いのが現状です。

また、秀長の姓名にも混同しやすい点があります。名前は幼少時の小竹から小一郎、長秀、秀長と変転しています。また、名字については最初の木下から羽柴になりました。加えてのちに、氏を豊臣と名のります。以下、本稿では呼称を「豊臣秀長」に統一して表記したいと思います。

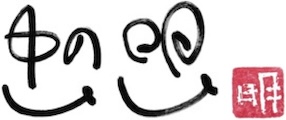

秀長の兄者・秀吉は、織田信長の家来になると、やがて頭角を現し百人足軽頭になります。この折りに秀吉は自分の家来になるよう、当時百姓だった秀長を口説きました。これが秀吉27歳、秀長23歳の永禄5(1562)年の頃です。

最初は尻込みしていた秀長が秀吉の家来になると、2人は二人三脚で出世街道を突き進みます。彼ら豊臣兄弟に道が開けたのは、2人の「資質」が兄弟とは思えないほど対称的だったことにあるようです。

アイデア発想型の秀吉は、これと決めれば目標に向かってがむしゃらに前だけ見て走ります。これに対して実務型の秀長は、温厚で思慮深く、何事も控え目な性格でした。しかも「超」がつくほどの兄思いで、兄の手柄のためなら自分を犠牲にすることも厭いません。

秀吉が広げた風呂敷を秀長がたたむというように、いわば「動」と「静」がうまくかみ合うことで豊臣兄弟は出世街道を駆け抜けます。

図1:豊臣兄弟の主な足取り

出典:中野明『図解 豊臣秀長 「No2」の仕事術』(Gakken)

秀吉の手柄の陰に秀長あり

秀吉は「墨俣の一夜城」「金ケ崎の退き口の戦い」で次々と手柄を立て、北近江の浅井長政攻めで大功を挙げると、信長はその褒美として旧浅井領の北近江三郡12万2300石を秀吉に与えました。秀吉は戦地を転々としながらこの地に長浜城を築きます。その間、席を温める暇もない秀吉の陰で、秀吉が後顧の憂いなく活躍できるよう裏方に徹したのが秀長でした。

どちらかというと陰の存在ながら、秀長は武人としても非常に長けていました。例えば、信長の命で秀吉が進めた中国攻略(毛利氏攻め)において、秀長はその足掛かりとして但馬国(現兵庫県北部)の朝来・養父両郡に攻め入り、たった20日間で敵を制圧しています。

喜んだ信長は秀長に但馬2郡6万石を与え竹田城(「天空の城」で有名ですよね)の城主に任命しています。これは、秀長が秀吉の家来になって15年、武功で勝ちとった最初の大きな報償でした。

しかし豊臣兄弟が中国攻略の最中、明智光秀が京の本能寺において織田信長を伐つという、世に著名な事件「本能寺の変」が勃発します。秀長は急報に狼狽する秀吉をなだめ、京に凱旋して光秀討伐を進言します。

山崎の合戦で明智軍を破った秀吉は、その後石が坂道を転がるような勢いで天下統一に邁進します。賤ヶ岳の戦いで宿敵・柴田勝家を打ち破ると、大坂城の築城、従一位関白への就任、最高権力者の権威を示す聚楽第の築城と、とうとう天下人に成り上がります。

その間秀長は、兄者・秀吉を支えながら、大和国の郡山城主として100万石の大名になります。その官位や所領は徳川家康にも匹敵し、人は秀長を「大和大納言」と呼びました。しかし、秀吉が奥州を平定し名実とも天下統一を成しえた1591(天正19)年、秀長はこの世を去ります。享年52。その生涯は秀吉の天下統一を陰で支え続けた人生でした。

図2:秀長の墓(大和郡山市)

出典:筆者撮影

第2話 裏方でもクサらず、責任をまっとうする

生涯にわたって兄者・秀吉を支え続けた秀長は、人間として素晴らしい資質を備えていた人物だったようです。以下、秀長が有していた資質を「補佐力」「財務力」「調整力」「EQ力」の四つに整理し、各話でそれぞれの一端にふれたいと思います。秀長のとった態度は、私たちの処世術や仕事術にも多いに活かせると思います。

ナンバー2として誠実に主役を立てる

秀長は生涯、兄者・秀吉の引き立て役として生きました。自らの手柄を誇らず、秀吉のみならず他人を立てるのが、秀長は本当に上手な人物だったようです。実例をいくつか紹介しましょう。

第1話で豊臣兄弟が浅井長政攻めで大功を挙げた話に若干ふれました。その浅井勢が陣取る小谷城での最終決戦で秀長は、同城の京極丸を攻めて、長政の父・久政を討ちました。これは最終的に浅井家の滅亡に直結する大手柄でした。

この合戦のあと信長は岐阜城で論功行賞を行いました。祝賀の席で主君から直接声を頂戴するのは武士の誉です。ですから誰もがこの祝いの席に参加したいと考えるでしょう。

しかし、大きな武功を挙げたにもかかわらず、秀長は岐阜城に向かわず小谷城で留守居役です。いまだ戦塵さめやらぬ小谷城です。騒乱や一揆で城が抜かれることでもあれば一大事です。誰か留守番が必要であり、その地味な役目を担ったのが秀長でした。

こんな話もあります。浅井を攻め滅ぼした翌年天正2(1574)年正月、信長は岐阜城にて恒例の正月祝賀を盛大に開催しました。この年の正月は珍しく、織田家一門を悩ます争い事もなく、諸将もこぞって岐阜城に参集できました。祝賀会の盛り上がりは誰にも予想がつくでしょう。

図3:岐阜城の復興天守

出典:Maedaakihiko CC0 1.0

しかしこの晴れの舞台にも秀長の姿はありません。秀長はこの時も小谷城の留守居番を務めていたのです。「いつも損な役だ。かわいそうに」と、秀長の後ろ姿を見てそう思った武将もいるでしょう。ただそれは「自分でなくて良かった」という思いの裏返しだったのかもしれません。

とはいえ秀長にはそんな哀れみなど無用だったように思います。手柄を立てても誇らず、論功行賞に名を連ねなくてもクサらない。秀長の態度は単なる謙遜ではなく、自らの役割を徹底して理解し、「何のために働いているのか」を明確にしていたからこそできたものだと思います。「称賛」や「恩賞」よりも、「秀吉の事業を支え、組織がうまく回ること」、これこそが秀長にとっての最優先事項だったのでしょう。

裏方として与えられた仕事を誠実にこなす

秀吉軍の中にあって秀長は主として兵站を担当しました。兵站とは、戦うために必要なモノ(食料・武器・資材など)を、必要な場所に、必要なタイミングで届ける役割を指しました。

戦といえば戦場の最前線での争いをイメージします。しかし、食べ物がなければ兵は空腹で動けず、武器や弾がなければ敵と戦えません。つまり兵站は、あまり目立たず華にも乏しいながら、その出来不出来が勝負を決める大きな要因になります。

しかし、必要なモノはあって当たり前、使いたい時にあっても誰も手柄としては誉めません。ところがその逆で、使いたい時になかったら、兵站部隊は何をやっているのか、と怒声が飛びます。うまくいって当たり前、なかなか誉めてもらえないのが兵站という役割です。

このようにどこか裏方的で地味な印象を受ける兵站です。その目立たぬポジションで秀長は、自身の役目を誠実に果たしました。これが「秀長=実務型」と呼ぶ所以です。

陰ながら苦労する秀長のような人を、周囲の人はしっかり見ていて、たとえ口には出さなくても心の中で評価しているものです。戦国時代の古文書を編纂した『武功夜話(1)』に、秀長に関する興味深い記述があります(現代語に訳しました)。

御舎弟の小一郎様(秀長)は、朴訥ながら仁義に厚き御仁でございます。蜂須賀彦右衛門、前野将右衛門(の両名は)、木下藤吉郎殿(秀吉)はさることながら、御舎弟小一郎様に心ひかれましたゆえ、ために終生小一郎様と離れず諸陣をご一緒いたしました(2)。

記述に登場する蜂須賀彦右衛門とは蜂須賀小六、前野将右衛門とは前野長康のことです。いずれも秀吉の家来であり、これに秀長と竹中半兵衛を加えて、秀吉を支える「四人衆」として活躍しました。

にもかかわらず前記の一文から、小六と長康は、秀吉もさることながら、秀長に心引かれたため終生離れず諸陣を一緒にしてきたことがわかります。小六も長康も、人の陰にあって誠実に自分の仕事をこなす秀長を尊敬してやまなかったのでしょう。

図4:豊臣秀長(1540〜1591)

出典:Wikimedia Commons

1 武功夜話 吉田孫四郎雄翟が寛永11(1634)年に筆を起こした古文書編纂書。先祖で尾張国土豪・前野氏らによる戦国時代から安土桃山時代の出来事を記した伝書を底本にしている。前野長康は前野氏一族の一人。

2 吉田蒼生雄『武功夜話 第1巻』(1987年、新人物往来社)p.210

第3話 信長と兵站から得た高い経済センス

秀長はとびきり高い経済センスで組織の財務管理に取り組みました。どうやら秀長の経済センスは、「信長がとった経済政策」と「兵站を通じた経験」から来ているように思います。

信長の影響と兵站の経験

そもそも信長やその家臣は経済に対する関心が非常に高かったようです。何しろ信長は本陣旗に貨幣の「永楽通宝」を紋にあしらった「永楽銭紋」を堂々と掲げていたほどで、貨幣の重要性を深く認識していたことがわかります。

信長が美濃国の中心にある稲葉山城を攻略して「岐阜城」と改名した直後、城下町を整備するとともに、「楽市楽座」の政策を実施しました。これは既得権の商業組合を廃止・制限して、市場を自由に開放する政策です。

商業活動の自由化と競争の促進を目指す楽市楽座は、戦国時代としては革新的な経済施策でした。秀長も大和郡山の城下で楽市楽座(正確には「箱本十三町(1)」)を実施しています。これは信長の政策を見ならったものにほかなりません。

図5:郡山城址から見る現在の大和郡山市

出典:筆者撮影

また、秀長が兵站に深く手を染めていた点も、経済センスに磨きをかける大きな要因になったと思います。そもそも軍隊を率いるには莫大な「銭」が必要になります。

大将は士分に支給する弓矢や鉄砲玉を「銭」で確保します。軍事物資の運搬や戦場での工事は人夫を「銭」で雇います。動員した士分や人夫には食事を与えなければなりません。そのための兵糧やその運搬が必要になりますが、これらもすべて「銭」でまかないます。これが遠方で長期滞在する合戦にでもなれば、それこそ「銭」はさらにかさみます。

仮に「銭」の不払いが生じた場合、大将の信頼を失うだけでなく、軍勢から人が離れる事態にもなり兼ねません。戦国時代に名を挙げた大名が、一旦斜陽になると瞬く間に滅びていくのは、主として「銭=軍資金」が枯渇したため家臣が去り、地域を守れなくなることに起因していました。

秀長は「兵站担当」として働く中で、この理屈を身にしみて理解したのでしょう。結果、必然的に経済センスが高くなったのだと思います。

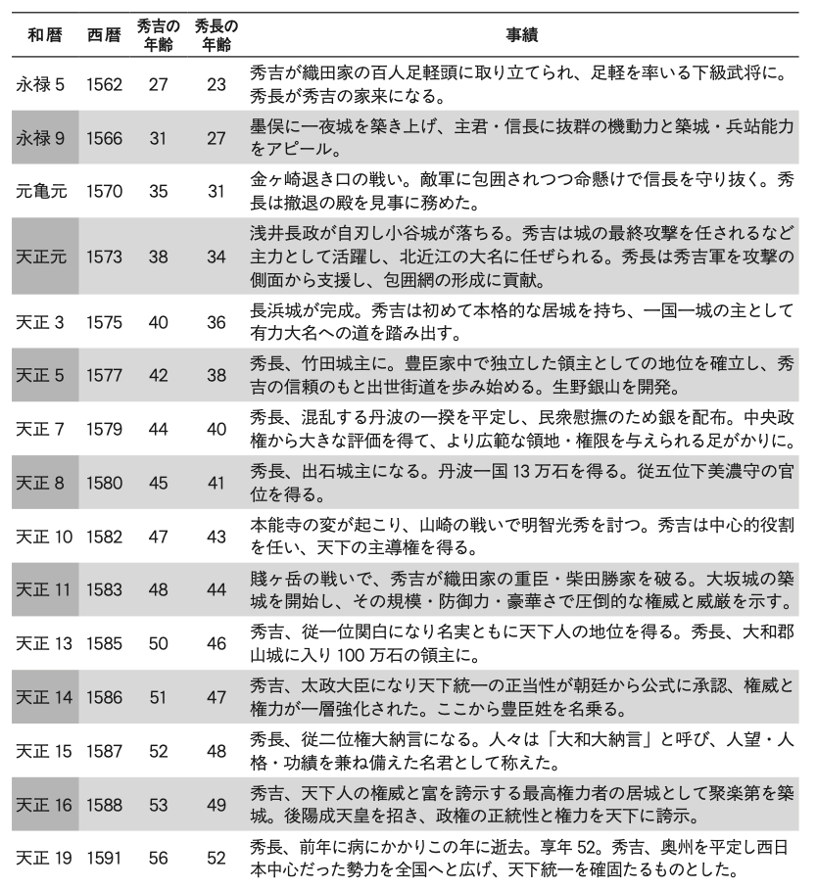

備中高松城水攻めの大工事

秀長が得意とする兵站を存分に操った例に備中高松城水攻めの大工事があります。高松城は岡山平野の北端に位置し、三方が沼で一方に堀をもち、西南に足守川が流れていました。この地形に着目した秀吉は、足守川の水を利用して、水攻めで高松城の兵糧を断つという突飛なアイデアを思いつきます。これを実現するのは、そのとおり、兵站担当の秀長です。

足守川を堰き止めて高松城を水攻めにするには、底辺21.8m、上辺10.9m、高さ7.2m、長さ2.8㎞の巨大な堤防を作る必要がありました(2)。そのためには積み上げる土俵とそれを運ぶ人夫をかき集めなければなりません。そのために必要になるものは? そうです、「銭」ですね。

図6:高松城の水攻め

出典:中野明『図解 豊臣秀長 「No2」の仕事術』(Gakken)

秀長の朝来領にある生野銀山産出の銀は、今回の大工事の有力な資金源になりました。また、備前・備中の攻略の際、禁制(3)を発給しましたからこの銭も使えます。しかしそれでも足りませんから、秀長は堺の商人などと交渉し、将来手に入る領地の「商業権」を担保に金を借りました。秀長の経済センスが光ります。

秀長は人夫や土俵を集めるためにこの銭をフル活用します。土俵一俵を運んできたら銭100文と米1升を与えると触れを出したのです。備中や備前一帯の人々はわれ先にとばかり土俵を運び込みました。

その結果、わずか12日間で堤防は完成しました。一気に銭をかき集め、使うときには気前よく使う。秀長の高い経済センス、卓越した財務力の大勝利でした。

1 箱本十三町 魚塩町、綿町、紺屋町、材木町など各種の同業者を、郡山城下のそれぞれ一つの町に集めて営業の独占権を与えた制度。

2 鈴木健二他『歴史への招待13』(1981年、日本放送出版協会)p.101

3 禁制 侵攻する軍勢の略奪や暴力行為、放火など戦争被害を避けるため、地域の人々に発給する安全保障の証し。その見返りとしてばく大な額の金銭を受け取れる。

第4話 人と人の間をとりもつバランス調整の人

秀長は何かもめ事が起こると当事者の間に入って問題を収拾するのがとても上手かったようです。これは秀長がもっていた天性の「資質」だったように思います。その点を最もよく示しているのが派閥の間に入って両者の橋渡し役に徹した秀長です。

豊臣政権にもあった派閥間の争い

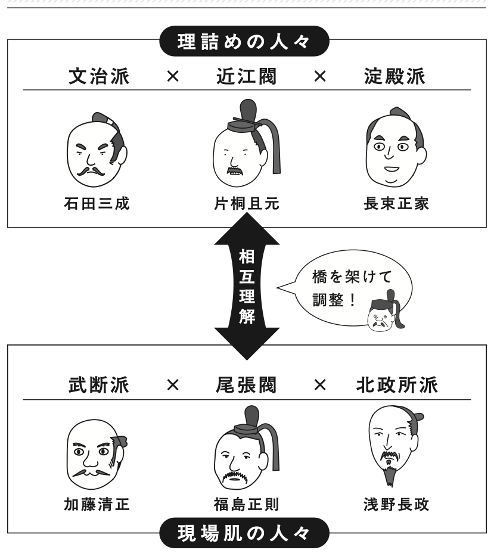

天下統一を目前にした豊臣政権では、実務に長けた官僚たちと、戦場で功績を立てた武将たちの間に、しだいに深い溝が生じるようになりました。

前者は、いわゆる「文治派」で、石田三成や片桐且元らを代表とする、知識と事務処理能力に優れていた集団です。彼らは近江出身者が多いのが特徴でした。

一方、後者はいわゆる「武断派」で、加藤清正や福島正則ら、戦場で功を立ててきた現場派の武将たちです。尾張・美濃の出身者が多いのが彼らの特徴でした。

この分断をさらに複雑にしたのが秀吉の側室・淀殿の存在です。淀殿すなわち茶々は、信長の妹お市の方と浅井長政の間にできた三人姉妹の長女です。近江出身者でしかも旧浅井家の家来だった者はその郷党意識から、淀殿を慕うのも自然な流れです。

これに対して加藤や福島ら尾張出身の有力者は、秀吉の正室で、同じく尾張出身の北政所お祢に小さい頃から可愛がられてきました。そのため武断派は北政所との結びつきが自然と強くなります。

その結果、「文治派−近江閥−淀殿派」と「武断派−尾張閥−北政所派」という複雑な構図が成立します。

文治派と武断派をとりもつ抜群の調整力

秀長も政権内に派閥が存在し、目に見えない対立があることを肌で感じ取っており、周囲にもその心配を漏らしていました。秀長にできることは、文治派・武断派のいずれにも属さず、双方の間に立って政権内にもめ事が生じないようにすることです。実際、派閥を越えて人の話をよく聞く秀長は、双方からの信頼を勝ち得ていました。

石田三成のような理詰めの人物に欠けているのは他者に対する「共感」です。その点で、年長者でもあり、他者の立場を理解できる秀長は、三成の欠けている点を埋め、彼を諭せる立場にありました。

一方で、加藤清正らのような現場肌の武将も、秀長の武功はよく理解し一目置いています。口数は少ないものの、現場感覚を理解してくれる人、話せば分かってくれる人、そんないつでも相談できる兄貴分としての安心感がありました。

ただし、秀長の真骨頂は、「誰とも仲が良い」ということではありません。そうではなく秀長はまさに「橋を架ける人」でした。「橋を架ける」とは対立を消すのではなく、対立のあいだに相互理解の回路を作ることです。どちらかの肩をもつのではなく、両方が「話してよかった」と思える場を作る、それが橋渡し役の秀長だったわけです。

図7:秀長=派閥間の橋渡し役

出典:中野明『図解 豊臣秀長 「No2」の仕事術』(Gakken)

第5話 卓越したEQ力が人望を生み出す

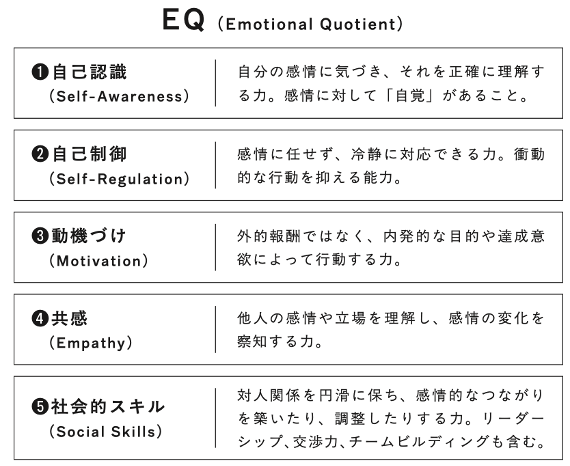

EQ(Emotional Quotient)は「心の知能指数」を意味しており、自分自身の感情を正確に把握し、制御できると同時に、他人の感情を読み取り、それに共感し配慮した行動をとれる能力を指します。高いEQは仲間と協働する誰しもが必要とする能力です。秀長はこのEQが特に高かったようです。

相手の心をくむのが上手かった秀長

秀長のEQの高さを示すエピソードに九州豊後(現大分県)の大名・大友宗麟との交わりがあります。かつては南蛮貿易を背景にキリシタン大名として名を馳せ、九州最大級の勢力を誇っていた大友家です。

しかし、薩摩・大隅(現鹿児島県)を領する島津義久が約束も守らず大軍を率いて豊後に攻め込んできました。宗麟はこの状況を秀吉に直訴し、豊臣軍の援軍を乞うために、大坂城までやって来ました。

図8:大友宗麟像(模写)

出典:Wikimedia Commons

秀吉は宗麟の願いに対して援軍派兵を確約します。謁見後、宗麟は「黄金の茶室」で秀吉と千利休の点前で茶を飲み、大坂城内を見学したあと、同席していた秀長の宿所を訪問しました。宗麟が国元の家臣に送った手紙にはその際の様子が記してあり、そこに秀長の人間性を記述した箇所があります。現代語に訳したものを一部掲載します。

はるばる、宋滴(宗麟)の手をとられて、「何事も何事も美濃守(美濃守秀長)がこのようにおりますので、心安くしてください。内々の儀は宗易(千利休)、公儀のことは宰相(秀長)がご対応いたします。御身にとって悪いことは一切ございません。何でもご相談ください」と、大勢の人が見ている中、手を取ってのご懇意、とても有り難く思った次第です。今後は宰相殿をお頼りするようよくよく心がける所存です(1)。

有言実行で大友宗麟を助ける

手紙にあるように、大勢の人が見ている中、秀長は宗麟の手をとって、「何事も何事も私がこのようにおりますので、心安くしてください」と、真心のこもった言葉を掛けています。

宗麟は島津義久の侵略を受ける身です。秀吉による援軍派兵の約束が確かでなければ、家名が途絶えるかもしれない瀬戸際です。秀長はそのような宗麟の立場をよく理解して、暖かい言葉をかけています。

それは他者の感情に気づき、それに応じた態度を柔軟にとる能力、すなわちEQの高さです。秀長のEQが高かったからこそ、宗麟には「頼りにすべきは宰相殿」という思いが生じたのでしょう。

このように、EQが高い秀長のように「話せば安心できる人」の存在はてとも貴重です。しかし、それと同様に大切なのは「言ったことを実行する人」です。もちろん秀長は、ただ言葉で宗麟を安心させるだけでは終わりませんでした。

豊臣兄弟は約束に違わず、島津氏を征伐するために九州に乗り込みます。秀長は豊後から日向に向かう東回りルートの総大将として九州征伐の先頭に立ち、15万の軍勢で島津氏を攻略しました。一方で秀吉は筑前・筑後から肥後に向かう西ルートをとりました。

二方向からの攻略を受けた島津氏は、早々に秀長の陣所を訪れ降伏を願い出ます。こうしてそれほど大きな戦もなく九州征伐は終了します。秀長は見事、大友宗麟との約束を果たしたのです。

その宗麟ですが、島津義久が秀吉に恭順した20日後にこの世を去っています。宗麟は豊臣兄弟の有言実行に心から感謝して息を引き取ったに違いありません。

図9:EQで問われる5つの要素

出典:中野明『図解 豊臣秀長 「No2」の仕事術』(Gakken)

1 柴裕之編著『豊臣秀長』(2024年、戎光祥出版)収録、小竹文生「豊臣政権の九州国分に関する一考察」p.207

第6話 組織に「御異見番」が不在になる時

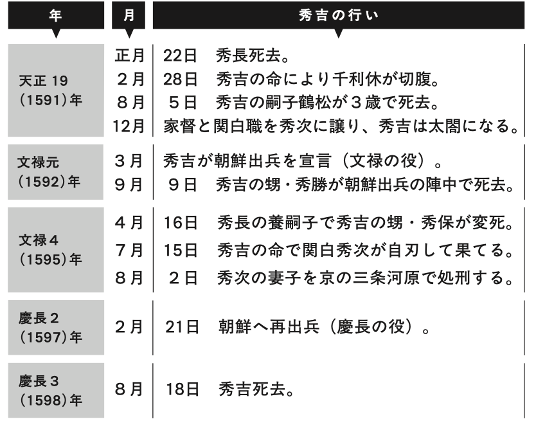

天正19(1591)年1月22日、豊臣秀長がこの世を去りました。これを機に秀吉の横暴な振る舞いは目を覆いがたくなり、最終的に豊臣家は滅亡の道を一直線にたどります。これはトップに堂々と「異見」するナンバー2が不在になった時に生じる、現代の国家や組織も省みるべき出来事でした。

秀吉にとっての「沈黙の重石=秀長」

秀長は秀吉の影のようにいつも付き従い、陰から秀吉を支え続けた、いわば豊臣政権の「ナンバー2」あるいは秀吉の右腕でした。

ナンバー2はイエスマンでは務まりません。トップの誤った行為に対して堂々と「異見」を言えなければなりません。このような存在がいるからこそ、トップの暴走も未然に抑えられます。

その意味で秀長は、秀吉にとってのいわば「沈黙の重石」でした。ところが秀長の死により重石が消滅し、その結果、秀吉の周囲にはご機嫌ばかりとるイエスマンが跋扈するようになりました。同様の構図は、現代の国家や組織にもあふれています。

秀長という重石がとれ、迎合集が周囲を取り巻くようになった秀吉は、蛮行の限りを尽くすようになります。秀長の死からわずか一カ月後、秀吉は長年茶頭として仕えた千利休を、理由も曖昧なまま自刃に追い込みました。

また、淀君との間にできた秀頼を天下人の座につけたいがため、秀吉は関白職を譲った甥・秀次に謀反の疑いをかけて、これまた切腹に追い込みます。しかも秀吉は気が狂ったのか、女子供を含む秀次の一族39人を京の三条河原で処刑します。

秀長が生きていれば、死を賭して秀吉を押し止めたでしょう。身内殺しというその愚行を秀吉は、我が子可愛さのために犯してしまったのです。その間にも、朝鮮への出兵や派閥間闘争の激化と、生前秀長が心配していた事案が次々と現実になります。

図10:秀長死後の秀吉

出典:中野明『図解 豊臣秀長 「No2」の仕事術』(Gakken)

戦国時代に幕を引いた功労者

慶長4(1598)年8月18日、慶長の役(1)の最中に豊臣秀吉がこの世を去ります。享年62でした。その2年後に起こる関ヶ原の戦いで、武断派の多くは家康側につきました。豊臣政権は分裂し、豊臣家の先行きも風前の灯になります。そして徳川幕府の成立を経て、元和元(1615)年に生じた大坂夏の陣により豊臣氏は滅亡します。

今振り返ると、秀長がこの世に生まれたのは、日本に鉄砲が伝来する1543年とほぼ軌を一にしていました(秀長は1540年生まれ)。鉄砲は戦国大名の戦の流儀を大きく変え、この波に乗って頭角を現したのが織田信長にほかなりません。

個人が抗うことの出来ないこの時流の中、秀長は百姓を捨て武士になります。そして兄者・秀吉を支えて自らも「大和大納言」と呼ばれるまで出世し、秀吉の天下統一とともにこの世を去りました。

このように秀長は戦国時代後期の開始とともに生まれ、戦国時代の終焉とともに息をひきとったことがわかります。この時流の中で、秀長は「補佐力」「財務力」「調整力」「EQ力」という四つの資質をいかんなく発揮し、戦国時代の幕引きに力を尽くしたといえます。秀吉の陰に隠れたその功績はもっと評価されるべきだと思います。

また、縁の下で秀吉を支えた秀長の死により、秀吉の横暴はことのほか激化し、やがて豊臣一族が没落するという歴史的事実は注目に値します。これは「御異見番」が不在になったあとの国家や組織の行く末を暗示しているように思えてなりません。

1 慶長の役 秀吉による朝鮮出兵。朝鮮出兵は文禄の役(1592〜93)と慶長の役(1597〜98)の2度あった。

※ ※ ※

この特集記事で紹介した内容は、拙著『図解 豊臣秀長 「No2」の仕事術』(Gakken)でより詳しく解説しています。もっと詳しく知りたいという方は是非ともご一読ください。