アップル・コンピュータ(Apple Computer)社がGUIを搭載したマッキントッシュ(Macintosh)を世に送り出したのは1984年のことです。GUIとはグラフィカル・ユーザー・インターフェイスの略で、私たちがコンピュータに命令を与える操作画面の一種を指しています。

その特徴は、マウスのようなポインティング・デバイスを使用してアイコンやボタンなどを選択することでコンピュータを操作する点にあります。

従来はコマンドを入力してコンピュータに命令するCUI(キャラクター・ユーザー・インターフェイス)が主流で、一般の人にとって使い勝手の良いものではありませんでした。これがGUIになることで、普通の人でもパソコンにふれやすくなりました。その道を切り拓いたのがマッキントッシュというわけです。

この「誰もが使えるパーソナルなコンピュータ」の歴史をたどると、興味深い人物とその人物が提唱した装置に行き当たります。その人物とはアメリカの科学者ヴァネヴァー・ブッシュ(Vannevar Bush/1890〜1974)であり(図1)、その装置とはブッシュが提唱したメメックス(Memex)にほかなりません。

YouTubeでもご覧いただけます。

図1:ヴァネヴァー・ブッシュ

出典:LIFE September 10, 1945

目次

OSRD長官ヴァネヴァー・ブッシュ

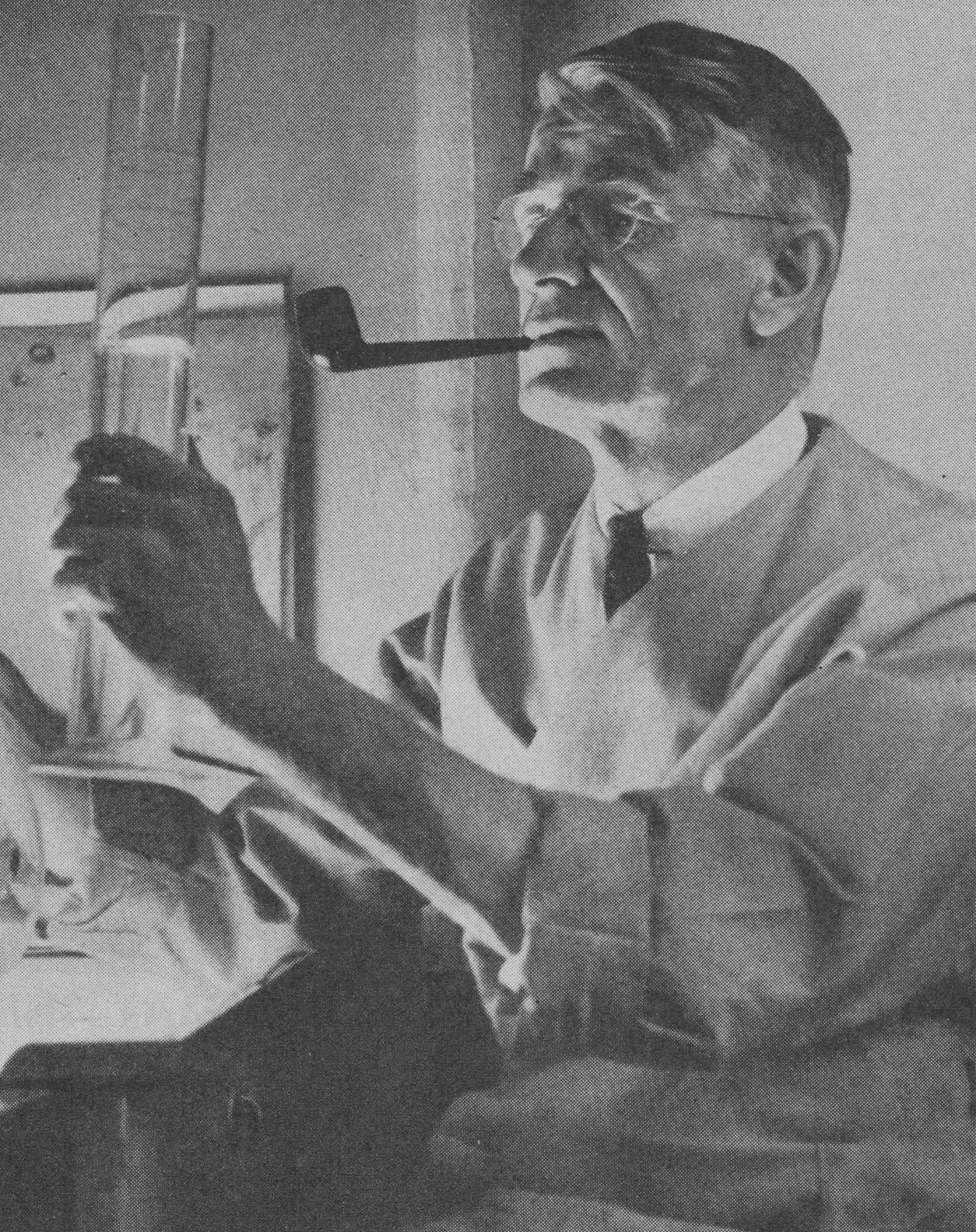

まずはこちらを見てもらいましょう(図2)。こちらはヴッシュが1945年9月10日号の雑誌「LIFE 」に掲載した論文のトップです。この論文の初出は同年7月号の雑誌「Atlantic Monthly」でのことで、「LIFE 」版はその再録という体裁をとっていました。

図2:ブッシュが「LIFE 」に掲載した論文「As We May Think(われわれが思考するごとく)」

出典:LIFE September 10, 1945

論文のタイトルは「As We May Think(われわれが思考するごとく)」であり、その内容は今後の科学者がとるべき研究テーマについて述べたものです。この点をより詳しく説明するには、まずブッシュの経歴を簡単に紹介しておくべきでしょう。

ヴァネヴァー・ブッシュは1890年生まれの電気工学者です。1840年に国防研究委員会の委員長に就任し、時の大統領セオドア・ルーズヴェルトの科学技術顧問的な立場を占めます。翌年、委員会は科学研究開発庁(OSRD)に格上げとなりブッシュは長官に就任しています。

同庁は、6000人を超える科学者を抱え、先端の兵器開発を推進しました。あのマンハッタン計画も科学研究開発庁の管轄で、ルーズヴェルト大統領を除くとブッシュがその最高責任者だったことになります。

戦争の終結も間近になると、科学研究開発庁長官であるブッシュは、戦後の科学者が取り組むべき課題に思いをめぐらします。今後は軍事用途以外の研究テーマが欠かせなくなるのは必須です。

ブッシュはその最有力候補として、人の知能を増幅する装置、いわばIA(Intelliget Amplifier/知能増幅装置)の開発を提唱します。ブッシュはこの装置を「メメックス(Memex)」と命名しました。 太平洋戦争終了間近(LIFE 版は戦争終了直後)に公表した論文「As We May Think」は、まさにこのメメックスの開発を研究者のみならず広く一般に提唱するものだったわけです。

ブッシュが提唱したメメックス

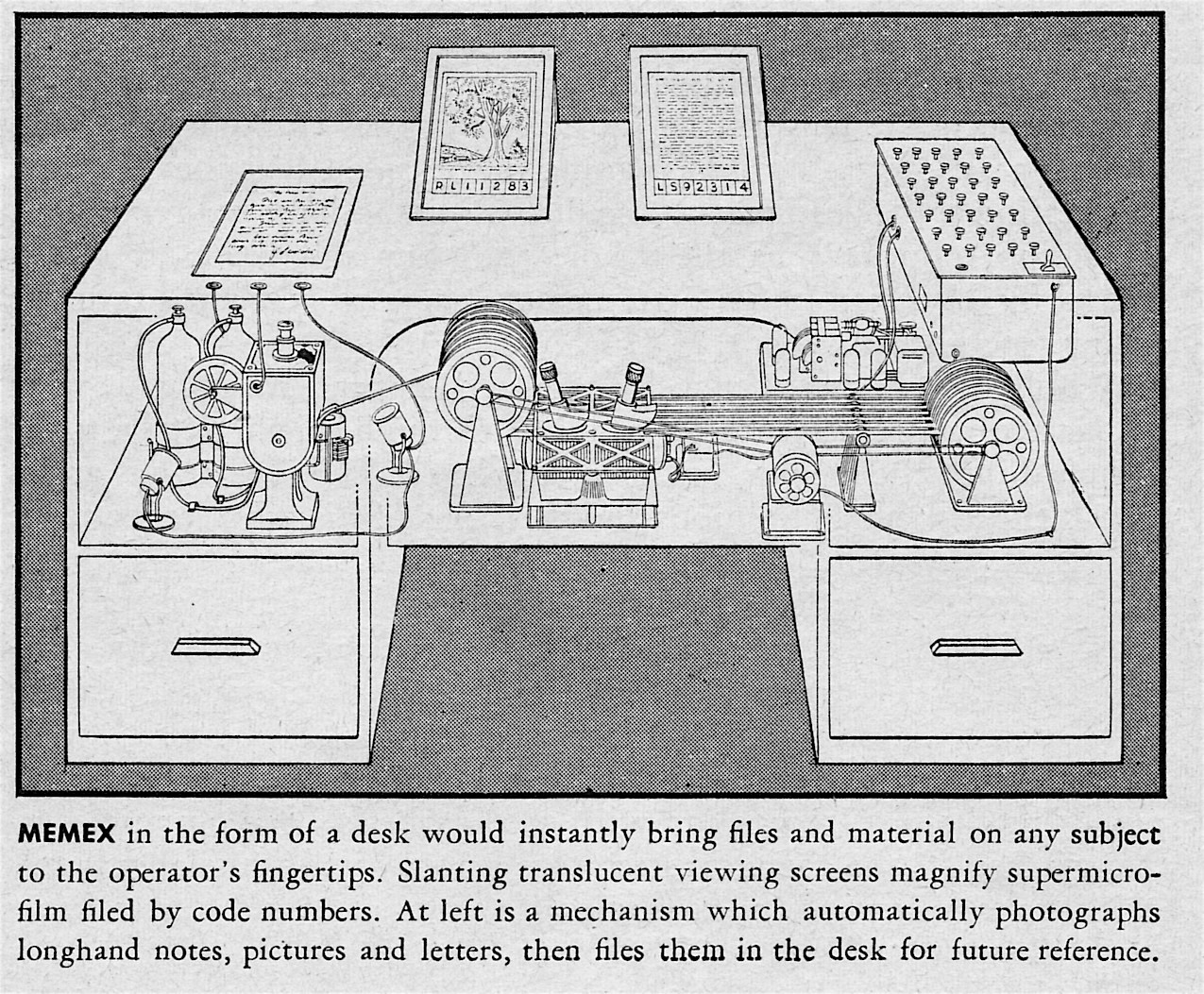

ブッシュは論文の中でメメックスを、「一種の機械化した私的なファイルと蔵書のシステム」と定義した上で、

個人が自分の本・記憶・手紙類をたくわえ、また、それらを相当なスピードで柔軟に検索できるように機械化した装置

と説明しています。論文にはメメックスのイメージ図も掲載しています(図3)。

図3:人の知能を増幅する装置「メメックス」

出典:LIFE September 10, 1945

形状はオフィスにある机に似ていて、天板には2枚のスクリーンが斜めに取りつけてあります。記録した膨大な資料は容易に検索でき、結果は左側のスクリーンに映し出せます。また、右側のスクリーンはペンを走らせることでメモやノートをとれるようになっています。

これらのメモやノートは写真撮影ができ、改良型スーパー・マイクロフィルムに保存できます。もちろん保存したメモやノートをあとから表示することも可能です。

また資料の項目は、別の資料の項目と結びつけることができ、一旦結合したら簡単な操作で資料から結びつけた資料へと容易に移動できます。ブッシュはこの機能のことを「連想索引(associative indexing)」と呼びました。

当面はオフィスの備品の一つになるだろうが、やがてメメックスは遠隔地から操作できるようになるだろう、とブッシュは予想しています。

このようにブッシュが構想していたのは、現代でいうところのパーソナル・コンピュータだったことがわかると思います。その開発が戦後の研究者には欠かせない、このようにブッシュは提唱したわけです。

ちなみにメメックスは「人間の記憶(memory)」と「模倣(mimic)」からの命名です。

メメックスの精神を継承する二つのルート

人間の知能の増幅を目指すメメックスの精神は、その後脈々と受け継がれて現代に至ります。そのルートには大きく二つありました。一つは研究所を経由したルート、もう一つは草の根のルートです。この流れはやがて一つに合流することになります。

第一の流れにおける主要人物の一人がダグラス・エンゲルバート(Douglas Engelbart/1925〜2013)です(図4)。

図4:ダグラス・エンゲルバート

出典:SRI International - CC BY-SA 3.0

第二次世界大戦の終戦をレイテ島で迎えたエンゲルバートは、帰還船を待っているある日、たまたま雑誌「ライフ」の一九四五年九月一〇日号を手にします。彼は、そこに掲載してあったブッシュの論文に強い感銘を受け、メメックスを自らの手で開発しようと考えます。

アメリカに帰国し、やがてスタンフォード研究所に籍を置いたエンゲルバートは、ここでメメックスの現代版NLS(oN-Line System)を開発します。

NLSはビットマップ・ディスプレイ上のGUIを、マウスや五本指のキーセットで操作します。ブッシュが連想索引と表現した機能もエンゲルバートはNLSに実装しまた。彼はこの機能を「ハイパー・テキスト」と呼び、結節点であるハイパー・リンクをマウスでクリックすることで連結してある資料にジャンプできるようにしました。

また、NLSの画面には小さな窓が次々と現れて違う情報を表示するマルチウィンドウ・システムを搭載していました。このようにメメックスを実現しようとしたNLSは、現代のパーソナル・コンピュータに近い姿をしていたことがわかります。

NLSのデモを目撃したアラン・ケイ

1968年、エンゲルバートはサンフランシスコのコンピュータ会議で、NLSのデモンストレーションを大々的に実施しました。このデモを見つめる大勢の来場者の中に、ユタ大学の大学院生アラン・ケイ(Alan Curtis Kay/1940〜)がいました(図5)。

図5:アラン・ケイ

出典:Ryan Johnson - CC BY-SA 4.0

ケイはある小説を通じてブッシュの論文のことを知り、図書館で雑誌を借りて「As We May Think」を読んだと自伝に書いています。ケイもメメックスについてすでに知っていたわけです。

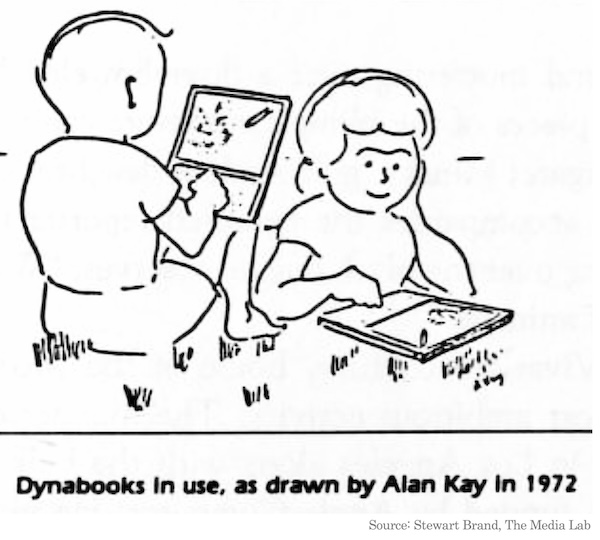

大学院を卒業したケイは、ゼロックス社のパロアルト研究所(PARC)に職を得て、ここでメメックスやNLSよりも先進的な知能増幅装置「ダイナブック(Dynabook)」を構想します。

ダイナブックはノートサイズの個人用端末で、その名はダイナミックな本、ダイナミックなメディアから取ったものです。端末には何千ページもの参考資料や記録、絵、アニメーション、楽譜、音、動的なシミュレーションなどを保存でき、あとで取り出せる能力がある、とケイは説明します。

ノートサイズという形状はともかく、ケイの構想するダイナブックの機能は、ブッシュが夢見たメメックスと非常によく似ているのがわかります。

ケイは男女2人の子供たちがダイナブックを使う様子をイラストにしています(図6)。このイラストを見て誰もが驚くのは、ケイが構想したダイナブックが、現在のタブレット端末に酷似している点でしょう。

さらにこのダイナブックのコンセプトをベースにして、ケイは「アルト(Alto)」という小型コンピュータを開発します(図7)。これが1973年のことです。

図6:ダイナブックのイメージ図

出典:Stewart Brand, The Media Lab

図7:アルト

出典:Wikimedia Commons

ダイナブックのプロトタイプといえるアルトは、さすがに手に持てるサイズにはなりませんでした。本体は小型冷蔵庫程度の大きさで、ピットマップを採用した縦型の高解像度モニターにキーボードやマウスがつきます。

マウス操作で命令や選択ができ、画面上で見ているものがそのまま成果物となる、いわゆる「WYSIWYG(ウィジウィグ=What You See Is What You Get」)」を実現していました。

アルトは製品としても流通しましたから、最早メメックスは夢物語ではなく、人の手に届くものになったわけです。

「アルテア8800」が残したもの

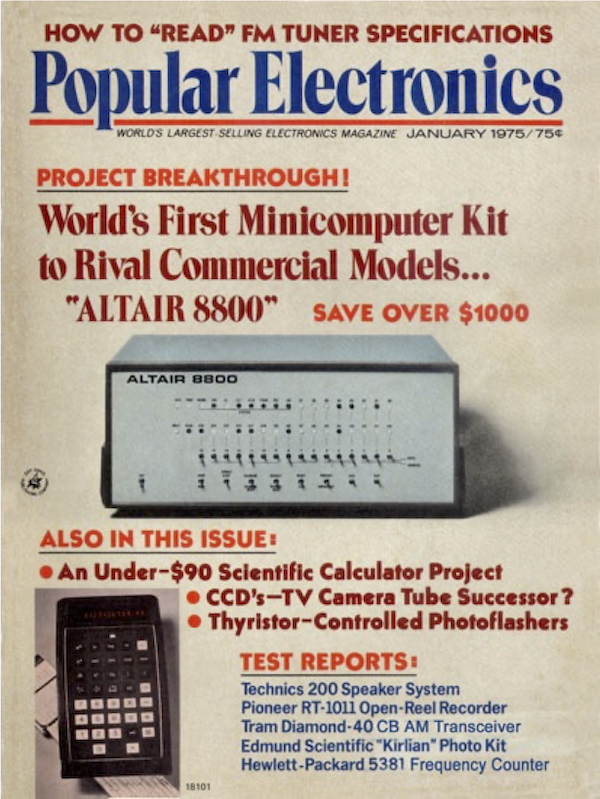

研究所とは別に草の根のルートでも、人間の知能を増幅する装置の開発が進みました。その画期になったのが「アルテア(Altair)8800」です(図8)。アルテア8800は米MITS社が1974年に売り出したマイコンキットで、インテルの最新MPU「8080」を搭載していました。

図8:アルテア8800

出典:Wikimedia Commons

アルテア8800にキーボードやモニターはありません。筐体の前面にある16個のスイッチを用いてプログラムやデータを入力します。プログラムの結果は、これも筐体の前面にあるLEDで確認ししました。

キットの価格は397ドル、完成品だと498ドルしました。当時、対ドルの為替レートは300円前後でしたから、日本円では11万9100円および14万9400円に相当します。当時の小学校教員の初任給が約5万4000円だったことを考えると、アルテアが高価なおもちゃだったことがわかります。

ところがこのアルテアに関する記事が雑誌「ポピュラー・エレクトロニクス」の1975年1月号に載ると、電子マニアの間で大きな話題となり、3カ月で4000台も売れたといいます(図9)。世の中、何が起こるかわかりません。

図9:「ポピュラー・エレクトロニクス」1975年1月号

ゲイツとジョブズが舞台に上がる

この雑誌「ポピュラー・エレクトロニクス」1975年1月号に大きな衝撃を受けた人物がいました。やがてマイクロソフト(Microsoft)社を立ち上げるビル・ゲイツ(Bill Gates/1955〜)とポール・アレン(Paul Allen/1953〜2018)にほかなりません(図10)。

図10:高校時代のアレンとゲイツ

出典:Wikimedia Commons

当時、ゲイツは会社を一緒に起こそうとアレンを誘っていました。そこでたまたま雑誌をとおして眼にしたのがアルテア8800です。2人はアルテア8800で走るプログラミング言語BASICを開発すればビジネスになると考えます。

1975年4月、ゲイツとアレンはマイクロソフト社を設立するとともに、アルテア8800向けBASICの開発に取り組みます。2人は完成したプログラムをMITS社に売り込むことにも成功します。これを契機に同社は、パソコン・ソフト市場のナンバーワン企業として君臨し続けます。

一方、当時のシリコンバレーには、電子工学の専門家やマニアたちが結成したホームブリュー・コンピュータ・クラブがありました。1975年3月、このクラブでアルテア8800のデモがありました。

デモには30名ほどの愛好家が集まりましたが、その中の一人にヒューレット・パッカード社に勤めるスティーブ・ウォズニアック(Stephen Wozniak/1950〜)がいました(図11)。デモを見たウォズニアックは、アルテア8800がもつ基板を利用すれば、モニターとキーボードをもつコンピュータを作れるのではないかと考えました。

図11:スティーブ・ウォズニアック

出典:Gage Skidmore - CC BY-SA 3.0

ウォズニアックは自作パソコンの開発に取りかかりました。そして同年6月、手作りのコンピュータが完成します。キーボードを打った瞬間、画面に映った文字にウォズニアックは驚喜したと自伝に書いています。

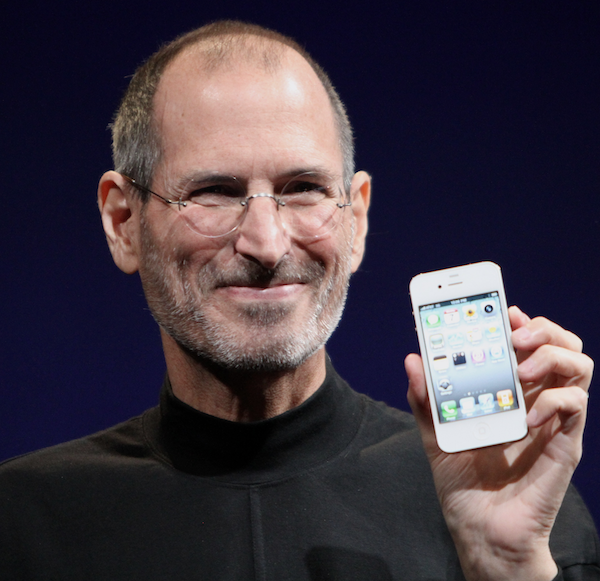

さらにこのウォズの手作りコンピュータを目の前にして、同じく驚喜したのがあのスティーブ・ジョブズ(Steve Jobs/1955〜2011)でした(図12)。ジョブズは自宅のガレージでこのコンピュータを製造して売り捌こうと考えます。

こうして1976年4月、ジョブズとウォズニアックはパートナー契約を結び、アップル・コンピュータが誕生します。マイクロソフトの設立から遅れること、ちょうど1年のことでした。

図12:スティーブ・ジョブズ

出典:Matthew Yohe - CC BY-SA 3.0

二つのルートがマッキントッシュで合流する

ジョブズとウォズニアックがアップルIを市場に投入したのは1976年夏のことです。さらに翌年には後継機種のアップル IIが登場します。

当時はアルテアやアップル以外にも、タンディラジオシャック社のTRS-80、コモドール社のPET、アタリ社のアタリ400、アタリ800、日本では日本電気のPC-8001などのパーソナル・コンピュータが次々と姿を現し、その存在感は日増しに高くなっていました。

しかしいずれもCUIを採用しており、門外漢が使用するにはハードルの高い装置でした。

この転換点が1979年にやってきます。この年の12月、ジョブズはPARCを訪れ、アラン・ケイらが開発したアルトのデモを見ます。ジョブズはアルトが採用しているビットマップとGUIにいたく感動し、次期開発のマシンにこれらの機能を導入しようと考えます。

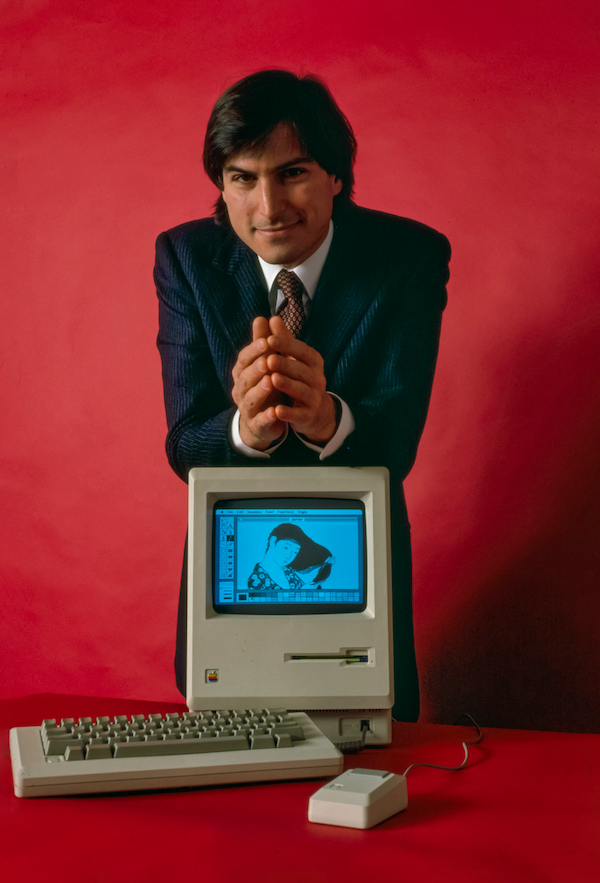

ジョブズはアルトのアイデアを基礎としながら、まずリサを開発します。さらに1984年には満を持してマッキントッシュを世に送り出します(図13)。これはモニター一体型のパソコンで白黒9インチのビットマップ・モニターにGUIのOSを搭載していました。

図13:ジョブズとマッキントッシュ

出典:Wikimedia Commons

このように、ヴァネヴァー・ブッシュが構想したメメックスは、研究所のルートを経由してアルトとして花開きました。その一方で、人間の知能を増幅する装置の開発は草の根でも進み、それがアルテア8800として花咲きました。このアルテア8800が呼び水となってマイクロソフト社が成立し、さらにジョブズとウォズニアックによるアップルIの市場投入へとつながります。

さらにこのジョブズが、アルトの操作環境に感動し、そのアイデアをマッキントッシュに注ぎ込みます。ここにブッシュのメメックスを端に発する知能増幅装置(IA)は、研究所のルートと草の根のルートをたどり、二つのルートがマッキントッシュで合流したわけです。

マッキントシュに搭載したOSが現在のMacOSのルーツであり、筆者もそのOSを前にいまこの原稿を書いています。

目の前にあるiMacの画面にブッシュの顔が浮かび上がる思いがします。

図14:筆者愛用のiMac

※ ※ ※

この特集記事で紹介した内容は、拙著『IT全史──情報技術の二五〇年を読む』(FLoW epublication)でより詳しく解説しています。もっと詳しく知りたいという方は是非ともご一読ください。