哲学には「思考実験」と呼ぶジャンルがあります。これは、現実にはほぼあり得ない状況を想定し、その中で人はどう判断するのかを考える「思考ゲーム」みたいなものです。今回は拙著『高校教科書で学ぶ哲学【西洋編】』の中でもふれた思考実験も含め、著名なものをいくつか取り上げて一緒に考えを巡らしてみたいと思います。

※ ※ ※

目次

第1話 アキレスと亀──Achilles and the Tortoise Paradox

亀に追いつけないアキレス

最初に取り上げる「思考実験」は、何とギリシア時代から議論のテーマになってきた「アキレスと亀」です。ギリシア哲学にエレア派(1)というものがありまして、これはその代表的な理論家の一人であるエレアのゼノン(2)が考案した思考実験です(もちろんギリシア時代に「思考実験」という言葉はありませんでしたが)。

その内容は、足の速いアキレスが、先に出発した亀に永遠に追いつけないというものです。

どういうことかというと、ハンディキャップとして亀はアキレスより先の位置から「よーいドン」でスタートします。その後の展開は次のとおりです。

アキレスが最初亀のいた場所に到達しました。しかしその間に亀は少しだけ前に進んでいます。次にアキレスは、亀が少しだけ前に進んだ場所に到達しました。しかしその間に亀はさらに少しだけ前に進んでいます。

その場所にアキレスが到達すると亀はその間にもう少し前、さらにそこにアキレスが到達すると亀はさらにもう少し前に進んでいます。

結果、アキレスと亀の距離は縮まりますが、アキレスは永遠に亀に追いつけません。さて、こんなことはあり得るのでしょうか。

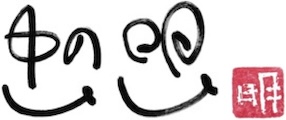

図:亀に追いつけないアキレス

追いつけないの実は当たり前?

いかかでしょう。アキレスが出発点から亀のいた位置に到達する間に、亀はわずかに前進し、アキレスがその新たな位置に到達する間にも亀はさらに進む、ということが無限に繰り返されるわけです。これを発案者の名をとり「ゼノンのパラドックス」とも呼びます。

直感的に考えるとアキレスが亀に追いつけないことなどあり得ません。しかし、上記のように考えるとアキレスは亀に永遠に追いつけないように思えてきます。だから、「パラドックス」というわけです。

でも、何か釈然としない、そう思いませんか。問いの立て方に問題があるのではないかとか。

そこで解釈の一つとして挙げたいのは、「アキレスと亀」が追いつく前までの状況を前提にストーリーを構成しているのではないか、ということです。

そもそもアキレスが亀に追いつく前まで、亀は確実にアキレスの前にいます。では、追いつく前までの時間または距離を無限に小さくしていくとどうでしょう。「追いつく前まで」を前提にしていれば時間や距離は無限に小さくでき、アキレスはいつまで経っても亀に追いつくことはできません。

例えば、アキレスは亀に追いつくまでt秒かかるとします。では、スタートしてから「t-1」秒後、「t-0.9」秒後、そして「t-0.1」秒後を考えてみましょう。いずも追いつく前までの時間ですから、当然亀はアキレスの前にいます。では、「t-0.01」秒後はどうでしょう。「t-0.001」秒後、「t-0.0001」秒後は? いかがでしょう。「追いつく前まで」を前提に時間を無限に小さくしていけば、当然いつまで経っても「追いつくこと」はできません。

このように、「アキレスと亀」では、「追いつく前まで」を前提にしながら、この前提を巧妙に隠しつつ、「追いつけない」と結論づけている。このように解釈できるのではないでしょうか。

ここに「アキレスと亀」の謎を解く一つの鍵があるように思います。

(1) エレア派(Eleatic school) 前5世紀初頭に南イタリアの都市エレア(現ヴェリア)を中心に活動した哲学者の学派。パルメニデスを祖とし、存在の唯一性・不変性を主張し、感覚的世界の多様性や運動を否定する論理を展開した。

(2) エレアのゼノン(Zeno of Elea, 紀元前490頃〜430頃) エレア派の哲学者で、パルメニデスの弟子。運動や多様性を否定する師の思想を擁護するため、数々の逆説(「アキレスと亀」「二分法」「飛ぶ矢」など)を提示したことで知られる。

第2話 モリヌークス問題──Molyneux's Problem

ジョン・ロックに対する問い

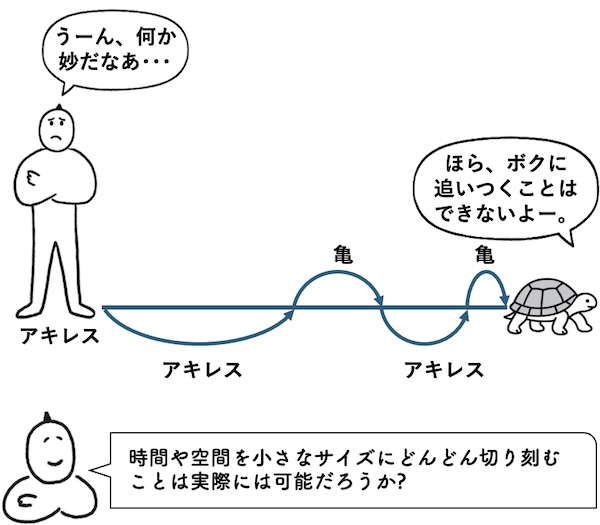

ジョン・ロック(1)という著名なイギリス哲学者がいます。ロックは、イギリス経験論(2)の基礎を築いた人物で、心は生得観念(3)をもたない「白紙(タブラ・ラサ)」であり、すべての知識は感覚と内省という経験に由来すると論じました。

またロックは、独自の社会契約説(4)のもと、国家による統治の正当性を説きました。彼の思想は啓蒙思想(5)に多大な影響を及ぼし、ジャン=ジャック・ルソー(6)やアメリカ独立宣言にも強く影響を及ぼします。

図:ゴドフリー・ネラー「ジョン・ロックの肖像」(1697年)

出典:Wikimedia Commons

このロックの友人に法律家ウィリアム・モリヌークス(7)という人物がいました。ある日モリヌークスはロックに対してこんな質問を投げかけました。

「先天的な盲人が視覚を回復した場合、触覚で違いを理解していたとしても、視覚で立方体と球体を見分けられるだろうか?」

これがのちに「モリヌークス問題」の名がつく思考実験の一つです。ロックは著作『人間知性論』において、「モリヌークス問題」を紹介しつつ、それに対する回答を示しています。

さて、ロックは何と答えたでしょうか。また、あなたならばどう答えますか。次に読み進む前にご自身の回答を考えてみてください。

「モリヌークス」問題に対するロックの回答

結論からいいますと、ロックはモリヌークスの問いに対して、「見分けられない」と答えました。

ロックによると、盲人は触覚によって立体や球体がどのようなものかすでに理解していました。しかしながら、盲人が経験として得た触覚が、視覚の場合にはどのように映るのか、盲人はまだ経験していません。そのためロックは立方体と球体を見分けられないと結論づけたわけです。

ロックが正しいことは現代の科学的な実験からも明らかになっています。さて、皆さんはどのように回答されたでしょうか。

なお、「モリヌークス問題」の現代版思考実験として「メアリーの部屋」があります。生まれてからこのかたモノクロの世界に住んでいるメアリーは、色の専門家で、色のことなら何でも知っています。このメアリーが初めて色のある世界を体験しました。さて、彼女は赤や青を識別できるのでしょうか?

考案したのはオーストラリアの哲学者フランク・ジャクソン(8)で、そのため「フランク・ジャクソンの知識論証」とも呼ばれています。皆さんはどのように判断しますか。あえて答えは書きませんが、「モリヌークス問題」を前提に一度考えてみてください。

(1)ジョン・ロック(John Locke, 1632〜1704) イギリスの哲学者で、経験論の代表的思想家。人間の心は生得観念をもたず、「白紙(tabula rasa)」として経験によって形成されると説いた。

(2)イギリス経験論(British empiricism) 17〜18世紀にイギリスで展開された哲学潮流。ロックからバークリー、ヒュームに引き継がれ、知識の源泉を経験に求め、理性による演繹を重視する大陸合理論と対置された。

(3)生得観念(innate ideas) 人間の心に生まれながらにして備わるとされる観念。ロックはこれを否定し、すべての知識は経験に基づくと主張した。

(4)社会契約説(social contract theory) 国家や社会秩序の起源を、人々の自由意思による契約に求める政治思想。ホッブズ、ロック、ルソーらが代表的論者であり、自然状態から社会契約を通じて国家が成立すると説明し、近代民主主義の基盤となった。

(5)啓蒙思想(enlightenment thought) 18世紀ヨーロッパで展開した理性重視の思想運動。伝統的権威に批判的で、自然科学や人間理性に基づく進歩を信じ、社会契約論や人権思想の発展を促した。

(6)ジャン=ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau, 1712〜1778) フランスの思想家で、啓蒙思想の中でも独自の立場を築いた。『社会契約論』で人民主権と一般意志を唱え、近代民主主義思想に大きな影響を与えた。

(7)ウィリアム・モリヌークス(William Molyneux, 1656〜1698) アイルランドの法律家・政治家であり、同時に自然哲学者。ロック宛の書簡で提示した「モリヌークス問題」によって、視覚と触覚の関係や感覚知覚の哲学的探究に大きな影響を与えた。

(8)フランク・ジャクソン(Frank Jackson, 1943〜) オーストラリアの哲学者。心の哲学の分野で知られ、「メアリーの部屋」の思考実験を通じて、物理主義に対する知識論的反論を提示した。

第3話 トロッコ問題──Trolley Problem

最も著名な思考実験かも

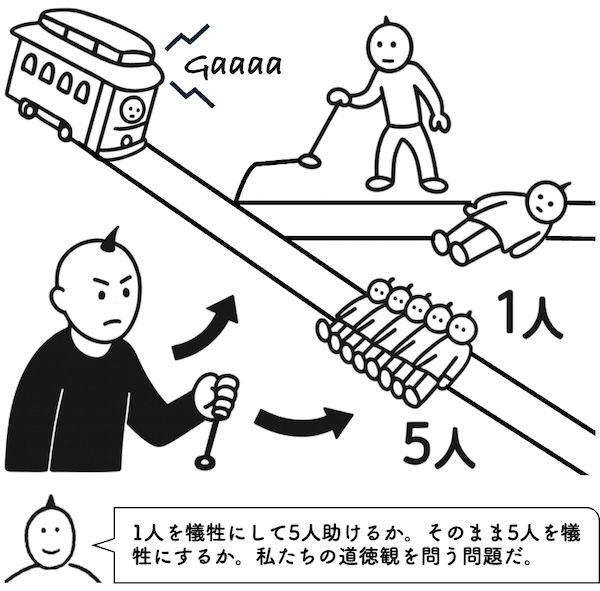

制御不能になったトロッコが猛烈なスピードで走っています。その先には線路工事をしている作業員が5人います。

トロッコがこのまま進めば5人の作業員は全員死亡します。あなたの目の前には分岐点のレバーがあり、レバーを操作して待避線にトロッコの進路を変更できます。そうすれば5人の命を助けられます。

しかし待避線には1人の作業員が工事をしていて、今度は彼がトロッコにひかれて命を失うことになります。

あなたは待避線に進路を変更して、1人を犠牲にして5人を助けるでしょうか。それとも待避線には進路を変更せず、5人の命を奪うでしょうか。あなたはどちらを選びますか──。

図:トロッコ問題

これが著名なトロッコ問題の概要です。イギリスの哲学者フィリパ・フット(1)が考案しました。思考実験の中でも最も著名なものというほど有名です。

この思考実験の勘所は「5人を救うために1人を犠牲にしてもよいか」という倫理的なジレンマ(2)にあります。これは現実には起こっている出来事ではありません。思考上の話です。でも切実ですよね。実際にありそうですから。そこが思考実験の醍醐味です。

さて、あなたはどう判断しますか。答えを出してみてください。

功利主義の立場から考えると

そもそもこのトロッコ問題に正解はありません。5人を助けて1人を犠牲にする場合、5人を見殺しにする場合、いずれにもその立場を取る理由を述べることができるでしょう。

中でも功利主義の立場からすると、待避線に入って1人を犠牲にし、5人を助けるでしょう。というのも5人を犠牲にするよりも1人を犠牲にしたほうが全体の幸福度は高くなるからです。

功利主義とは、ある行為がもたらす帰結が人々の幸福の増大にどの程度寄与するかで、その行為の是非を判断します。この考え方を端的に表しているのが、功利主義の祖であるジェレミー・ベンサム(4)の「最大多数の最大幸福(3)」です。

実際、このトロッコ問題に対して、多くの人が「1人を犠牲にして5人を助ける」と答えます。しかしことはそう簡単ではありません。その点については次回の「歩道橋問題(5)」で考えてみたいと思います。

(1)フィリパ・フット(Philippa Foot, 1920–2010) イギリスの哲学者で、倫理学における徳倫理学の復興に大きく貢献した。思考実験「トロッコ問題」を提示し、功利主義や義務論との対比の中で道徳判断の難しさを示した。

(2)ジレンマ(Dilemma) 二つの選択肢のいずれを選んでも不利益や困難が生じる状況。倫理学や論理学において、対立する原則の間で判断を迫られる場面を説明するために用いられる。

(3)最大多数の最大幸福(Greatest happiness of the greatest number) 功利主義の基本原則で、行為の善悪をその結果としての幸福の総量で評価する考え方。ベンサムやミルによって体系化され、近代倫理思想や立法理論に強い影響を与えた。

(4)ジェレミー・ベンサム(Jeremy Bentham, 1748〜1832) イギリスの哲学者・法学者で、功利主義を体系化した人物。快楽と苦痛の量的計算に基づく倫理と法の基礎づけを行い、「最大多数の最大幸福」を唱えた。

(5)歩道橋問題(footbridge problem) トロッコ問題の派生版の一つ。暴走するトロッコを止めるため、歩道橋の上から一人を突き落として線路を塞ぐかどうかを問う思考実験で、功利主義的判断と直感的な倫理感覚の衝突を明示する。

第4話 歩道橋問題──Footbridge Problem

歩道橋の上から人を突き落とせるか?

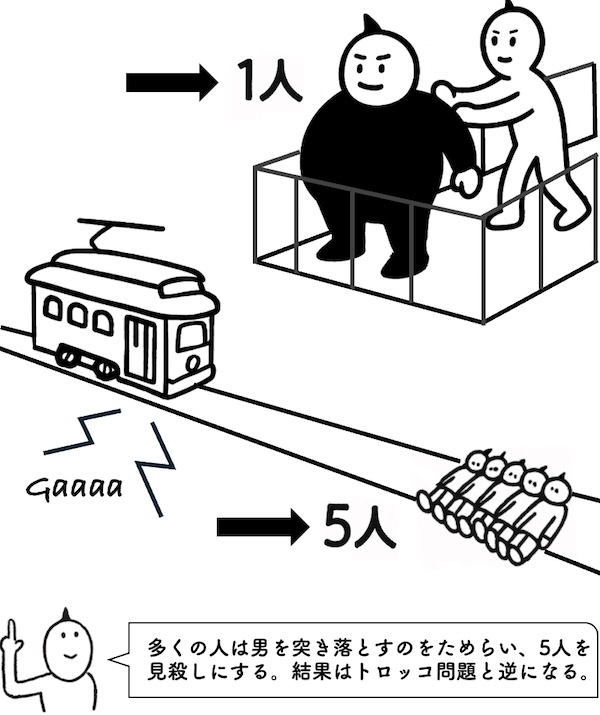

あなたは歩道橋の上にいます。この下には路面電車の線路があり、後方では5人の男が線路上で縛られています。前方を見ると路面電車が暴走してきました。このまま進むと5人の男たちをひき殺してしまいます。

あなたは何か大きなものを線路に落とせば路面電車が止まることを知っています。ふと横を見ると、太った男がいます。路面電車を止めるにはちょうどのサイズです。

あなたがこの男を橋から線路に突き落としたとします。そうすれば太った男は確実に死に、代わりに5人の男を助けられます。それとも、太った男を突き落とさず、5人を見殺しにするでしょうか。さて、どうしますか。

図:歩道橋問題

これがトロッコ問題から派生した歩道橋問題です。哲学者ジュディス・ジャーヴィス・トムソン(1)が考案しました。

トロッコ問題に対して多くの人が「1人を犠牲にして5人を助ける」と答えたことでしょう。では、今回も功利主義の立場から、太った男を歩道橋から突き落とし、この男を犠牲にして5人を助けますか。

それとも考えを変えて、男は突き落とさず、5人を犠牲にしますか。さて、どちらにするか、答えを出してください。

功利的道徳観と定言的道徳観のせめぎ合い

実はトロッコ問題で「1人を犠牲にして5人を助ける」と答えた人が、こちらの歩道橋問題では「男を突き落とさず、5人を見殺しにする」と答える傾向が強まります。

トロッコ問題も歩道橋問題も、「1人を犠牲にして5人を助けるか」あるいは「1人を助けて5人を見殺しにするか」の選択に違いはありません。ですから、功利主義の立場に立つならば、どちらの問題でも、「1人を犠牲にして5人を助ける」を選ぶことになります。しかし、歩道橋問題ではそうしない人が多数を占めます。この違いはどこから生じるのでしょうか。

実は両者の状況には大きな違いが存在します。それは「1人を犠牲にするやり方」です。トロッコ問題の場合、そのやり方とは線路切り替えのレバーを操作することです。この方法だと「1人を犠牲にする」のはどこか間接的です。

これに対して歩道橋問題では、人を歩道橋から突き落として犠牲にします。いえ、率直に「殺します」といったほうがいいかもしれません。つまり「1人を犠牲にするやり方」がとても直接的で、まさに自ら手を下したと意識せざるを得ません。これは道徳的に耐え難いことです。ですからこの認知的不協和を回避するため、歩道橋問題では「5人を見殺しにする」と答える人が増えるようです。

言い換えると、トロッコ問題では功利的道徳観(2)を優先し、歩道橋問題では定言的道徳観(3)を優先してしまうということです。定言的とは、前提条件なしで「〜してはいけない」「〜しなければならない」と考える態度です。

歩道橋問題では「人は殺してはならない」という定言的道徳観が強烈に生じて、人を突き落とすことに二の足を踏む。このように考えられるのかもしれませんね。

(1)ジュディス・ジャーヴィス・トムソン(Judith Jarvis Thomson, 1929–2020) アメリカの哲学者で、倫理学と形而上学の分野で著名。とりわけ「トロッコ問題」を発展させ、義務論と功利主義の対立を検証する議論を提示した。

(2)功利的道徳観(utilitarian moral view) 行為の善悪をその結果による幸福や効用の大きさで判断する立場。ベンサムやミルに代表され、集団全体の幸福を最大化することを道徳の基準とする。

(3)定言的道徳観(categorical moral view) 結果に依存せず、行為そのものが普遍的に正しいかどうかを基準にする立場。カントの定言命法に基づき、「人間を手段としてではなく目的として扱うべき」という原則を強調する。

第5話 中国語の部屋──Chinese Room

中国語を理解しているのか

最近のAIの発展はめざましく、こちらの考えを理解して答えを返してくれているようにも思えます。

では、AIは、本当に私たちの言葉を理解しているのでしょうか。今回は哲学者ジョン・サール(1)が考案した思考実験思います「中国語の部屋」を通じて、その点について考えてみたいとおもいます。

中国語をまったく理解できない私は、今、日本語で書いてあるルールブック(コンピュータのプログラムに相当)を片手に「中国語の部屋」に閉じ込められています。

部屋の外には質問者がいて、紙に中国語で質問を書いて小窓から部屋の中に投じます。自分には理解できない中国語の質問を受け取った私は、手元のルールブックに従って記号を操作します。するとそこには、質問に対する完璧な回答が出来上がります。

この操作した記号を部屋の外にいる人物に、質問への回答として戻します。これで私は質問者の中国語による質問に見事回答したことになります。これがサールの提案した「中国語の部屋」です。

図:中国語の部屋

「えっ、これが思考実験?」

こう思う人もいるかもしれません。実はここで問題になるのは、中国語の部屋にいる私自身が中国語を理解しているのか、という点です。

AIは理解することができない?

質問に対して完璧な答えが返ってきた質問者は、中国語の部屋にいる人物が中国語を完璧に理解していると考えるでしょう。

しかし私自身は中国語を理解していません。ただ「中国語の部屋」にいた私自身はルールブック(プログラム)に従って記号を操作しただけです。質問の内容も回答した内容もまったく理解していません。

これと同じことがコンピュータ、あるいはAIでも生じています。コンピュータやAIはプログラムに従って記号を操作しているだけであり、本当の意味で「理解」しているわけではありません。

したがって、この立場からすると、コンピュータがチューリング・テスト(2)に合格するなど知的反応を見せたとしても、「理解」という知的活動を必ずしも行っているわけではない、となります。

このように「中国語の部屋」は、単なる機能的な応答の正しさと、理解の存在を同一視することへの批判、さらにはコンピュータが心や意識をもちうるという立場への批判として位置づけられます。

AIは私たちの言葉を本当に理解しているのか? なかなか深い問題ですが、みなさんはどのように考えますか。

(1)ジョン・サール(John Searle, 1932〜2024) アメリカの哲学者。言語哲学・心の哲学の分野で知られ、とくに「中国語の部屋」思考実験を通じて強いAIや機能主義への批判を展開した。

(2)チューリング・テスト(Turing test) アラン・チューリングが提案した、人間と区別できない応答をする機械を「知能をもつ」と判定する基準。外形的な振る舞いをもって「理解」や「知能」とみなす点で、サールの批判対象ともなる。

第6話 水槽の中の脳──Brains in a Vat

人間の脳に外部装置を取り付けたら

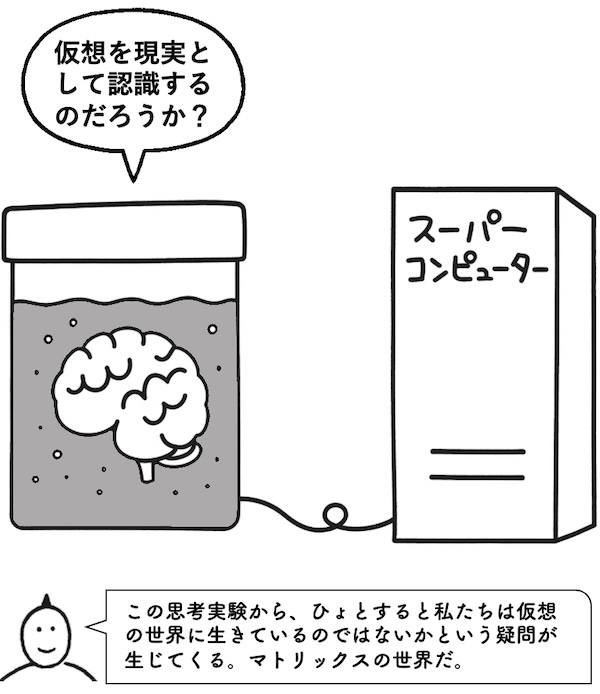

私たちが認識する世界は現実なのか、それとも仮想なのでしょうか。こうした唐突な疑問を投げかけるのが、本日紹介する思考実験「水槽の中の脳」です。この思考実験は、アメリカの哲学者ヒラリー・パットナム(1)が考案しました。

マッドサイエンティストが人の脳を体から取り出して水槽に入れ、外界から完全に隔離し、生きたままスーパーコンピュータに接続しました。

スーパーコンピュータからは、脳が身体とつながっている時に受ける感覚的な入力を模倣した電気信号を発生させます。この電気信号により脳内に人工的な現実を作り出します。

この時、水槽の中の脳は、体外離脱の状態に気づかず、人工的な現実をあたかも本物のように知覚するのでしょうか?

これが「水槽の中の脳」の思考実験です。水槽の中の脳の経験は現実として有効なのでしょうか。それとも完全に錯覚なのでしょうか。まさに映画「マトリックス」(2)の世界ですね。よーく考えてみてください。

図:水槽の中の脳

現実と仮想の境界が揺らぐ

もし、脳の経験や信念が有効であるとするならば、現実とシミュレーションの世界の区別は曖昧になり、何が現実であるのかが鋭く問われることになります。

そもそも私たちは「目の前のものが存在する」と当然のように信じています。しかし、もし脳がコンピュータに接続され、仮想世界を見せられているだけだとしたら、その信念は根拠を失います。

「水槽の中の脳」はあくまで思考実験ですが、現代のVR(仮想現実)体験は、それを部分的に現実化したものだともいえます。

例えば、VRゴーグルを装着して仮想空間を歩き回ると、目の前に存在しないものを「そこにある」と感じ、身体が反応してしまうことがあります。高所の映像では足がすくみ、ジェットコースターのシミュレーションでは実際に胃が浮くような感覚を覚えますよね。

これは「脳は感覚入力に忠実に反応する」ことを示しています。つまり、脳にとって、脳に届く情報は、本物の世界由来であろうと、コンピュータからの信号であろうと、区別はありません。この点で、VRは「水槽の中の脳」の弱い実演版ともいえます。

さらに重要なのは、「仮想もまた経験である」と考えられる点です。VR内で恐怖を感じたり、感動したりすることは、たとえその対象が仮想であっても「実際の体験」として心に残ります。そうだとすると「現実」と「仮想」の間に、私たちの意識にとっては決定的な差はないのではないか、という議論も生まれてきます。

哲学者ニック・ボストロム(3)は、私たちの現実は高度な文明によって作られたコンピュータ・シミュレーションかもしれないとする仮説を提唱しています。これをコンピュータ・シミュレーション仮説といいます。「水槽の中の脳」を考えると、こんな突拍子のない考えも、あながち否定できませんから不思議です。

このように、「水槽の中の脳」という、一見何でもない思考実験から、多様な考えや視点が次々と生じてくることがわかります。これが思考実験の醍醐味というわけですね。

(1)ヒラリー・パットナム(Hilary Putnam, 1926–2016) アメリカの分析哲学者。言語哲学・心の哲学・科学哲学に大きな影響を与え、「水槽の中の脳」の思考実験を提示したことで知られる。

(2)映画「マトリックス」(The Matrix, 1999) ウォシャウスキー姉妹(当時はウォシャウスキー兄弟)監督のSF映画。人間が仮想現実に閉じ込められているという設定で、「水槽の中の脳」の思考実験を想起させる作品として評価されている。

(3)ニック・ボストロム(Nick Bostrom, 1973〜) スウェーデン出身の哲学者。オックスフォード大学教授で未来学研究の第一人者。シミュレーション仮説を提唱し、「私たちがコンピュータ上の仮想世界に生きている可能性」を論じたことで知られる。

第7話 テセウスの船──Ship of Theseus

どちらが本物のテセウスの船か

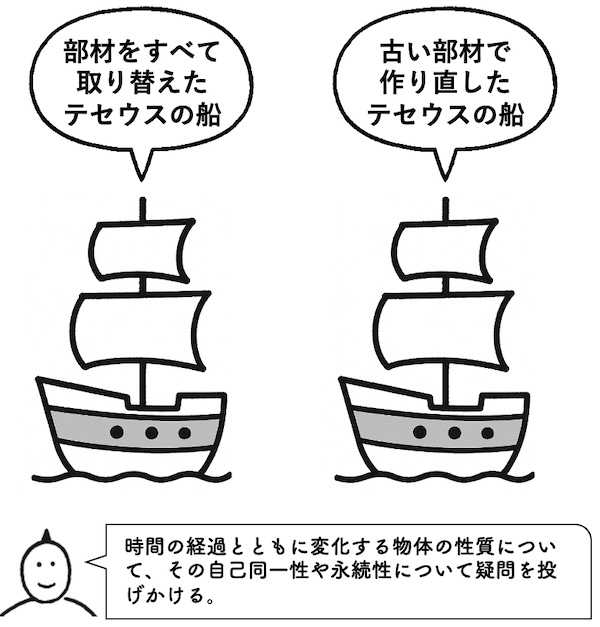

今回は、時間の経過とともに変化する物体の性質について、その自己同一性や永続性に疑問を投げかける思考実験を紹介しましょう。「テセウスの船」です。

ギリシア神話に由来するアテネの伝説の王テセウス(1)は、船で冒険の旅に出ました。

来る日も来る日も航海しているうちに、船板が劣化してきました。テセウス王は港に入ると船を修理することにしました。

修理工は傷んだ船板や部品、装備品など部材を次々と新品に交換していきます。するとすべての部材を取り替えることになりました。

一方、古い部材を残しておいた修理工は、これを使ってもう一隻の船を作り直しました。こうして今ここに2隻の船が並んでいます。さて、テセウス王はいずれの船を自分が所有していた「テセウスの船」と呼ぶべきなのでしょうか。

これが「テセウスの船」の思考実験です。どちらを「テセウスの船」と呼ぶべきか、テセウス王と一緒に皆さんも考えてみてください。

図:テセウスの船

存在の自己同一性を問う

この思考実験が問うのは存在の自己同一性(2)です。連続性を重視する立場から考えると、部品が交換されても、その過程が途切れず、機能や名前が継続しているので、たとえ部材を全部取り替えたとしても「テセウスの船」といえます。

そもそも人間の細胞は新陳代謝で入れ替わります。つまり細胞という「部材」が新たに入れ替わっても「私」は「私」として自己同一性を保ちます。

ただ、「テセウスの船」が悩ましいのは、古い部材が残り、それを再度組み立てることで、古いテセウスの船を甦らすことができる点です。人間では不可能ですが、テセウスの船では可能です。こうして新旧のテセウスの船が同時に存在することになります。どちらをホンモノというべきでしょうか。

また、構成要素を重視する立場も考えられます。この立場からすると、すべての部材が置き換われば、もはや「テセウスの船」ではないことになるでしょう。

しかし、この立場に立つと、新たな疑問が生じます。部材を取り替えている途中です。部材を一つ取り替えただけでは、テセウスの船はテセウスの船のままかもしれません。では1割り取り替えたら、半分取り替えたら、あるいは9割り取り替えたら・・・。さて、どの時点でもはや「テセウスの船」ではなくなるのでしょうか?

かくして「テセウスの船」が私たちに問いかけるのは、「同一性とは何をもって保たれるのか?」という一点に集約されそうです。この問いに対して私たちはどう答えるのが適切なのでしょうか。なかなか難問です。

(1)テセウス(Theseus) ギリシア神話の英雄でアテナイ王。怪物ミノタウロスを退治したことで知られ、後にアテナイの建国神話における中心人物となった。

(2)自己同一性(identity) 哲学における概念で、ある存在が時間の経過や変化を経てもなお「同じである」とみなされる基準を指す。テセウスの船の思考実験は、この自己同一性の問題を典型的に示す。

第8話 箱の中のカブトムシ──Beetle in a Box

言葉による共通理解は可能か

私たちは人とコミュニケーションする際に言葉を用います。言葉を通じて私は自分の気持ちを伝え、相手の考えを察します。

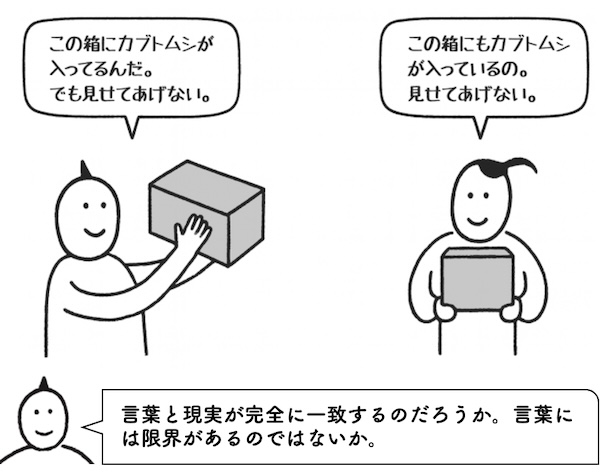

この言葉に対して素朴な疑問を抱いたのが哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1)です。ウィトゲンシュタインは「箱の中のカブトムシ」と呼ぶ思考実験を用いて、言葉による共通理解は不可能だという、言葉の限界を示しました。以下、これがどのような思考実験なのか紹介しましょう。

私とあなたはそれぞれ箱を持っています。この箱の中にカブトムシが入っていると取り決めましょう。ただし、相手の箱の中は見ることができません。見られるのは自分の箱の中だけです。

私は箱のふたをちょっとだけ開けて「カブトムシが入っている」と言ったとします。あなたも自分の箱のふたをちょっとだけて開けて「カブトムシが入っている」と言ったとしましょう。

中身は他人には見えませんから、中にはカブトムシが入っているかもしれないし、まったく空かもしれません。でも、それを確かめる方法はありません。

以上から、わたしもあなたも、相手の箱にはカブトムシが入っていると考えて問題はないのでしょうか。皆さんはどのように考えますか?

図:箱の中のカブトムシ

「箱の中のカブトムシ」が問うもの

「これが思考実験?」と思った人もいるかもしれませんね。ウィトゲンシュタインは「箱の中のカブトムシ」で何を問おうとしたのか・・・。

では、「箱の中のカブトムシ」を他人には決して見ることのできない、自分自身の内的経験に置き換えてみてください。

例えば痛みについて考えてみると、私が「痛い」と言ったとき、この内的経験は本人にしか理解できません。これは他人には見ることができない「箱の中のカブトムシ」です。

しかしながら、私の「痛い」という言葉から、あなたは社会的な習慣に従ってその意味を理解します。「私の感じている痛み」は他人には直接見えませんが、それでも「痛い」とわかるのは、共同体の規則のもとでその表現を使う時、痛みが生じていることを示しているからです。

しかしそれは、私がいま内的経験として感じている「痛み」と完全に一致することはないでしょう。それは、他の人が体験できない、私的な内的経験だからです。このように、言葉には限界があり、言葉による完全なる共通理解は不可能になります。

しかしながら、「完全なる共通理解が不可能」だからといって、言葉の使用を放棄しますか。そんなことはしませんよね。100%の共通理解は不可能だとしても、「100%の共通理解を目指す」ことはできます。これを可謬主義(2)といいます。

そうすることで、私たちは、今日も周囲の人と言葉を通じて意思を交換しています。そして互いがより解り合おうとしています。

ただ、共通理解が不可能なことから誤解が生じ、それが深刻な対立に発展することもあります。ここに言葉の使用の難しさがあるのでしょう。

人と何かすれ違いが生じたら、相手が持っている「箱の中のカブトムシ」に想いを馳せてみてはいかがでしょう。

(1)ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(Ludwig Wittgenstein, 1889–1951) 20世紀を代表する哲学者。『論理哲学論考』では言語と世界の対応を論じ、後期の『哲学探究』では言語の意味を社会的使用に求める立場へと転じた。

(2)可謬主義(fallibilism) 人間の知識や信念はいかなる場合でも誤りうるという認識論的立場。科学的真理や哲学的主張も絶対ではなく、常に修正や批判の可能性に開かれているとする。

※ ※ ※

この特集記事で紹介した内容は、拙著『高校教科書に学ぶ哲学【西洋編】』でより詳しく解説しています。もっと詳しく知りたいという方は是非ともご一読ください。